- 昭和医科大学江東豊洲病院

- 診療科・センター・部門

- 診療科・センター

- 脳血管センター

- 脳神経外科

- 頚部頚動脈狭窄(CEA)

頚部頚動脈狭窄

頚部頚動脈狭窄を発見する検査とその治療について

< 解説 > 昭和医科大学 江東豊洲病院 脳神経外科 特任教授水谷 徹

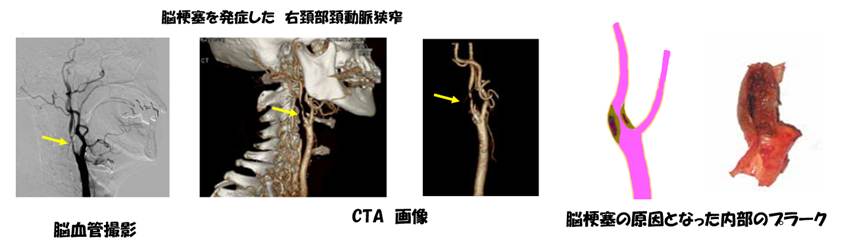

はじめに 頚部頚動脈硬化による脳梗塞

動脈硬化による頚部頚動脈狭窄は、脳梗塞の原因として、発見率が増加しています。動脈硬化はプラークとも言い、動脈の内部に溜まるカスのようなものです。これがたまってくると、血液が流れる通路が狭くなって(狭窄)きます。このプラークはもろいので、破片がちぎれて血流にのって脳に流れてしまうと脳の血管が詰まって脳梗塞になります。おおもとの頚動脈を治療しないと、脳梗塞を繰り返す可能性が高くなります。60%以上の狭窄率(ECST法)では約2%/年(10年で20%)の率で脳梗塞を生じるため、治療を検討する必要があります。脳梗塞は寝たきりの原因となり、これを予防するために、頚部頚動脈狭窄を発見する検査と治療の概略を解説いたします血管超音波検査(頚動脈エコー)

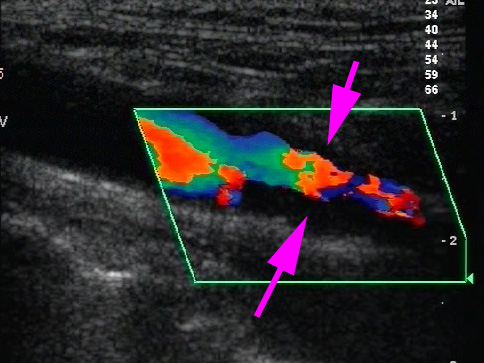

皮膚の上からあてるだけで、頚動脈の状態がわかる、一番手軽で有用な検査です。カラードップラー装置の付いたものがあれば、動脈硬化性のプラークは流血と簡単に区別がつきます。狭窄度が高い場合は、ドップラーで計測される血流速度が上昇しており、最大血流速度(PSV)が200cm/秒を超えている場合、70%以上の狭窄がある可能性が高くなります。B modeでプラークの性状を確認できます。エコーは外来で、簡便に行うことができ、スクリーニングとしては最適です。

頚動脈エコー(カラーの部位は血流、矢印は動脈硬化性のソフトプラークを示す)

頚動脈エコー(カラーの部位は血流、矢印は動脈硬化性のソフトプラークを示す)・MRI、MRA

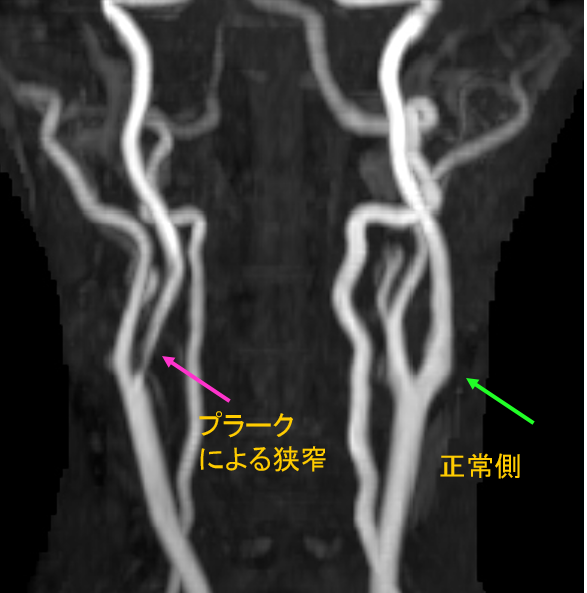

頚部血管MRA

MRAはMRIと同時にできる血管だけをみる検査のことです。狭窄の存在が一目瞭然です。

またプラークの性状が(やわらかくて脳梗塞を起こしやすい不安定なものか、比較的硬くて安定しているものか)MRIで、ある程度診断がつくようになっています。

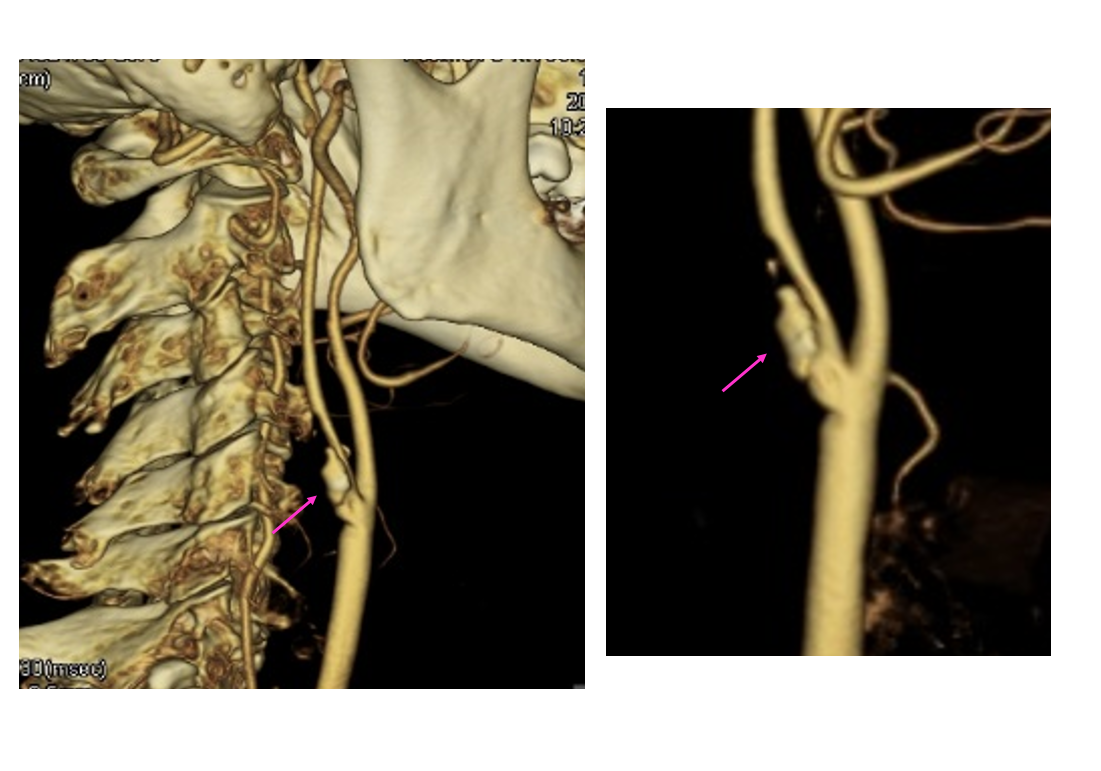

CTA

造影剤を点滴し、画像をコンピューターで立体構築します。インパクトのある画像が得られます。

上記が無侵襲なスクリーニングの手段ですが、手術を施行する場合は、より詳細に評価できるカテーテルによる血管撮影が必須な場合があります。

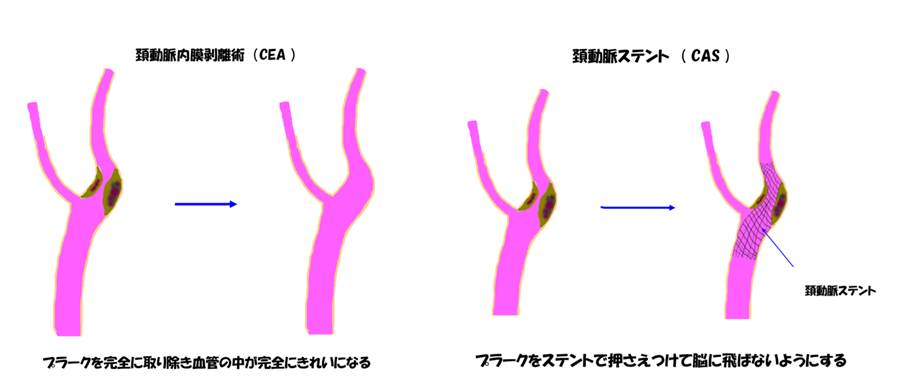

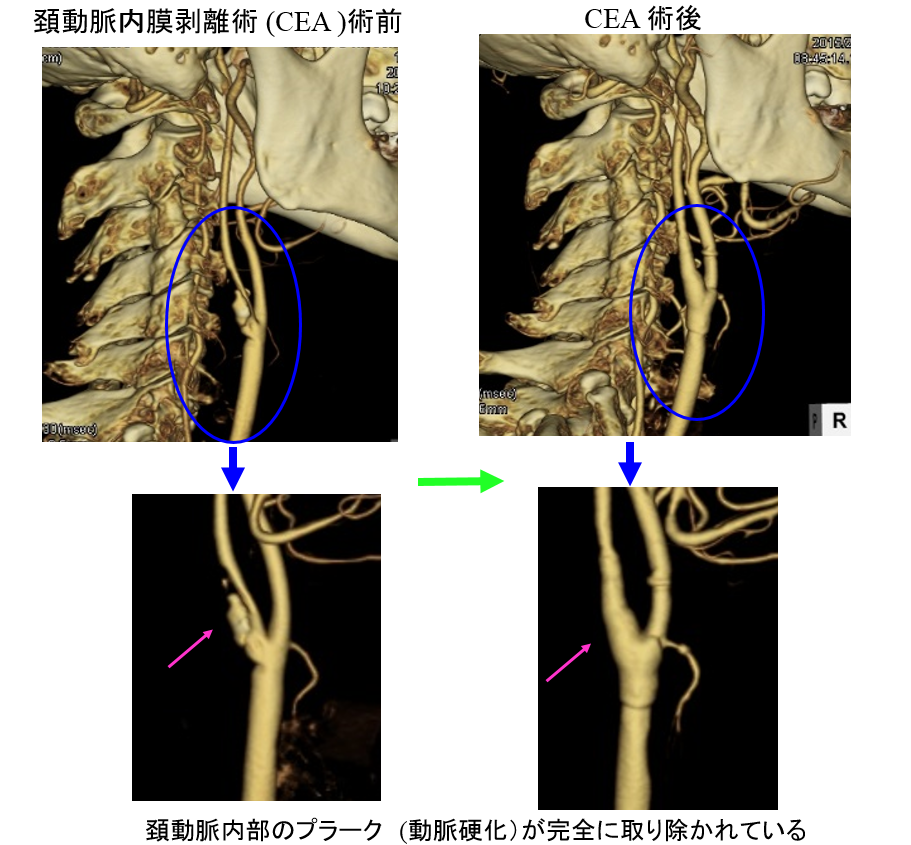

頚部頚動脈硬化の治療−内膜剥離術(CEA)とステント(CAS)頚部頚動脈狭窄の治療は、狭窄率の少ないものに関しては禁煙や生活習慣の改善が第一ですが、狭窄率が60%以上になると年間2%の割合で脳梗塞を生じるため治療適応となります。治療は2つの方法があります。一つは、頚動脈を切開して動脈硬化を取り除く内膜剥離術(CEA)です。この手術はプラークが取り除かれて異物も残らず血管の中がきれいな状態になることが、最大のメリットです。術後2-3日で歩行や食事が可能となり、入院期間は8-9日です。昭和医科大学 脳神経外科 水谷徹 主任教授が中心となって安全な手術方法を確立し、成績はほぼ99%で、マイナス面は術後に声が枯れたり、嚥下困難になることがある(1%)ことです。

もう一つの方法は、血管内からカテーテルを用いて狭窄部にステントという金属のメッシュ状の器具を留置する方法(CAS)です。動脈硬化を壁に圧しつけてプラークの破片が脳に流れるのを防ぐイメージです。CASはステントを入れて脳にプラークの破片が行くのを防ぐ治療ということになります。

もう一つの方法は、血管内からカテーテルを用いて狭窄部にステントという金属のメッシュ状の器具を留置する方法(CAS)です。動脈硬化を壁に圧しつけてプラークの破片が脳に流れるのを防ぐイメージです。CASはステントを入れて脳にプラークの破片が行くのを防ぐ治療ということになります。

★ステントは体のどこで使用する場合でも、血管内の異物となるため内部に血栓が生じて脳に飛ばないように、抗血小板剤(血液サラサラの薬)を2剤、長期に使用するため、血が止まりづらくなります。

・実際の手術ケース

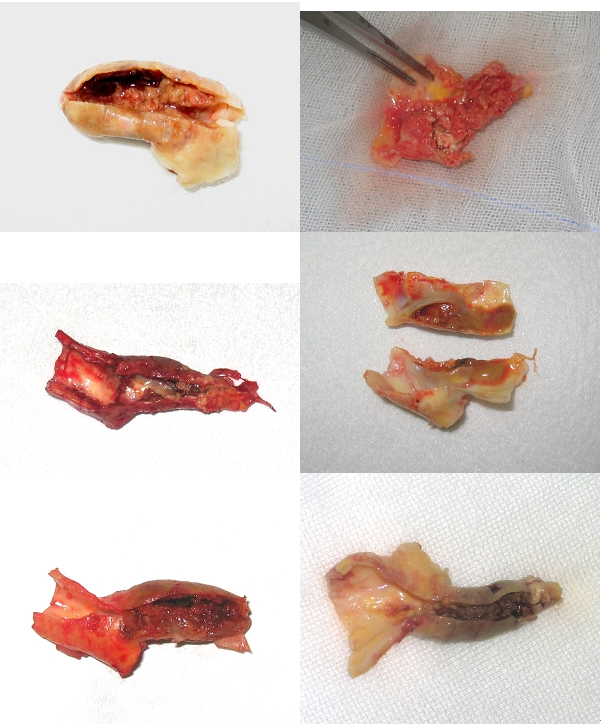

・摘出した各種動脈硬化性プラーク

昭和医科大学 江東豊洲病院脳神経外科では、CEAとCASの両方の治療を行っています。

現段階では、頚部頚動脈狭窄の治療は、安全に施行できる場合には、CEAが第一スタンダードですが、手術適応は、狭窄率に加え、動脈硬化内部の潰瘍の有無、病変部の位置、手術のやりやすい頚部の形かどうかなどを考慮して決めています。一方でCASは、 “切らなくてよい ” 治療法であることがメリットであり、高齢者や、プラークの位置や心肺機能、全身管理上CEAのリスクが高い病変には選択肢としています。

手術適応は、狭窄率に加え、動脈硬化内部の潰瘍の有無、病変部の位置、手術のやりやすい頚部の形かどうかなどを考慮して決めますが、昭和医科大学 江東豊洲病院 脳神経外科では詳細な説明を行った上で、CEA(手術)とCAS(ステント)の適応を考え、最終的に治療を施行するかどうかを患者さんと相談して決定します。また頚動脈狭窄のある方は、同じ動脈硬化である狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患を併せもつ場合が多いので、循環器内科による心臓評価を先に行うことがほとんどです。

脳梗塞を予防するには、かかりつけの先生方による患者さんに対する生活指導、高血圧、糖尿病等の管理が一番重要であることはいうまでもありませんが、エコー装置をお持ちの先生方には、是非、頚動脈エコーを施行していただき、また、動脈硬化の危険因子をもつハイリスクの方には積極的に頚動脈エコーを受けていただくようお勧めします。

文献上のデータ

1:虚血性心疾患と頚部頚動脈狭窄には有意な相関関係があり、狭心症、心筋梗塞患者における、エコー上で認められる 50% 以上の頚部頚動脈狭窄の頻度は、12.3 - 27.7% と報告された。 (Sanguigni V, Angiology 1993; 44:34-48, Barnes RW, Surgery 1981; 90:1075-1083 )また、虚血性心疾患患者における冠状動脈の罹患枝の数 (CAS )と、頚部頚動脈の狭窄率は相関を認めると報告された。すなわち、罹患枝の数が多いほど、頚部頚動脈の狭窄はより高度のものが多くなる。 (Uehara T, Stroke 1996;27:393-397)

2:頚動脈狭窄と種々の危険因子との相関を検討すると,糖尿病患者,CAS高得点患者に特に高い有意差を認めた。 ( Uehara T, Stroke 1996;27:393-397 )

< 頚部頚動脈狭窄の自然歴と手術適応について >

1990年代に北米で行われた大規模臨床比較試験 (NASCET, ACAS )の結果に基づいて国際手術基準 - Guidelines for Carotid Endarterectomy, 1995 (American Heart Association)が設定されました。これらの臨床試験で症候性頚部頚動脈狭窄では、狭窄率70%以上のうち32.3%が2年以内に死亡ないし脳梗塞に至り、狭窄率50-69%のうち22.2%が、5年以内に死亡ないし脳梗塞に至ったという結果をもとに、手術合併症が6%未満の施設において症候性頚部頚動脈狭窄では、50% 以上の狭窄率を有する場合に手術の有効性が認められました。また無症候性頚部頚動脈狭窄では、狭窄率60%以上の11.0%が5年以内に脳梗塞に至り、手術合併症が3%未満の施設において、無症候性頚部頚動脈狭窄では60%以上の狭窄率を有する場合にの手術の有効性が認められました。これらの臨床試験では狭窄率の測定方法が血管撮影に基づいていましたが、最近のエコーの普及につれてエコーによる狭窄率測定による 3000人を超える参加人数の臨床試験 (Lancet 2004, ACST )においても60%以上の狭窄率を有する無症候性頚部頚動脈狭窄に対しての手術の有効性が認められました。

手術適応は、狭窄率に加え、動脈硬化内部の潰瘍の有無、病変部の位置、手術のやりやすい頚部の形かどうかなどを考慮して決めますが、昭和医科大学 脳神経外科では詳細な説明を行った上で、CEA(手術)とCAS(ステント)の適応を考え、最終的に治療を施行するかどうかを患者さんと相談して決定します。また頚動脈狭窄のある方は、同じ動脈硬化である狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患を併せもつ場合が多いので、循環器内科による心臓評価を先に行うことがほとんどです。

脳梗塞を予防するには、かかりつけの先生方による患者さんに対する生活指導、高血圧、糖尿病等の管理が一番重要であることはいうまでもありませんが、エコー装置をお持ちの先生方には、是非、頚動脈エコーを施行していただき、また、動脈硬化の危険因子をもつハイリスクの方には積極的に頚動脈エコーを受けていただくようお勧めします。