- 昭和医科大学江東豊洲病院

- 診療科・センター・部門

- 部門

- 薬剤部

- 薬剤部紹介

薬剤部紹介

ご挨拶

豊洲地区は、再開発によって多くの高層マンションが立ち並び、都心に近いという立地条件の良さもあり人気の住宅地です。2019年に豊洲市場がオープンし、2020オリンピック・パラリンピック開催のためインフラ整備が進み、劇的変化を遂げました。その地域の中核に位置する昭和医科大学江東豊洲病院は、2014年3月の開院時から土曜・日曜日も休むことなく週日化の医療を提供しております。薬剤部では、他の医療スタッフと協働し“くすりの専門職”として常に責任ある行動を心掛け、すべての薬剤師が最善の医療を提供することで、患者さん中心の医療チームを目指しています。

医薬品を正しく理解し、患者さんにお薬を正しくご使用いただくため、「安全で安心な心ある医療」を提供し続けることを使命としています。近隣の医療機関とも連携し、“女性とこどもにやさしい病院”“国民の命と健康を守る病院”であり続けたい、そう思っております。

お薬を正しく有効にご使用いただけるよう、また副作用の出現を防げ安心した医療を提供できるよう、私たちは患者さんにとって「頼りがいのあるサポーター」でありたいと思っています。そのため、以下を目指します。

・“まごころ”を常に持って医療を実践すること

・生涯にわたって、専門職としての自己学習を怠らないこと

・“愛”ある薬剤師であること

概要案内

スタッフ

2025年4月現在薬剤師数:20名

臨床研修薬剤師数:13名

事務員:1名

専門・認定薬剤師

- 日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師

- 日本病院薬剤師会認定指導薬剤師

- 日本病院薬剤師会感染制御認定薬剤師

- 日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師

- 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師

- 日本薬剤師研修センター小児薬物療法認定薬剤師

- 薬学教育協議会認定実務実習指導薬剤師

- 日本緩和医療薬学会緩和医療暫定指導薬剤師

- 日本緩和医療薬学会緩和薬物療法認定薬剤師

- 日本医薬品情報学会医薬品情報専門薬剤師

- 日本臨床栄養代謝学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士

- 日本アンチ・ドーピング機構公認スポーツファーマシスト

実績

|

|

2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 薬剤管理指導料算定件数 | 9,673件 | 12,551件 | 14,479件

|

15,197件

|

| 退院時薬剤情報管理指導料算定件数

|

|

|

5,744件 | 6,365件 |

| 連携充実加算算定件数 | 1,416件 | 1,227件 | 1,171件

|

1,320件 |

| 退院時薬剤情報連携加算件数

|

|

|

321件 | 787件

|

| トレーシングレポート対応件数 | 362件 | 381件 | 392件 | 383件 |

業務紹介

すべて開く

調剤

処方せん薬調剤業務

入院患者さんや外来患者さんのお薬(内服薬、外用薬、注射薬)の調剤を行っています。当院ではオーダリングシステムが導入されており、薬剤師は医師が処方入力したお薬について剤形や用法・用量が適正か、飲み合わせに問題がないか、複数の診療科から重複してお薬が処方されていないかなどを最低3名以上の薬剤師が確認しています。何か疑問点や問題点がある場合は必ず医師に問い合わせを行い、患者さんに適切な処方がされるよう安全な薬物治療をサポートしています。個々の患者さんに合わせてお薬を提供するため医師に処方提案も行います。例えばお子さんや錠剤などが服用しにくい患者さんには、散剤や水剤などへの剤形変更を提案します。お薬の量が多い場合や飲み忘れが多いような患者さんには、自己管理しやすいよう、お薬の服用タイミング毎に一包装にまとめる一包化にも対応しています。

さらにハイアラート薬品(副作用や事故に特に注意が必要で、安全管理のため特に薬学的管理の関与が必要な医薬品)については、そのお薬が対象となる疾患に対して適切に投与されているかを必ず確認し、有効で安心・安全な薬物治療が行えるよう努めています。

2018年8月より、院内物流・医薬品管理システム※を導入し、処方薬の薬品間違いや集め忘れなどの人為的なミスを減少させることにより、医療安全向上にも寄与しています。

※ピッキングカートやPDA端末を使用し、バーコードにより医薬品認証を行うこと。

がん化学療法

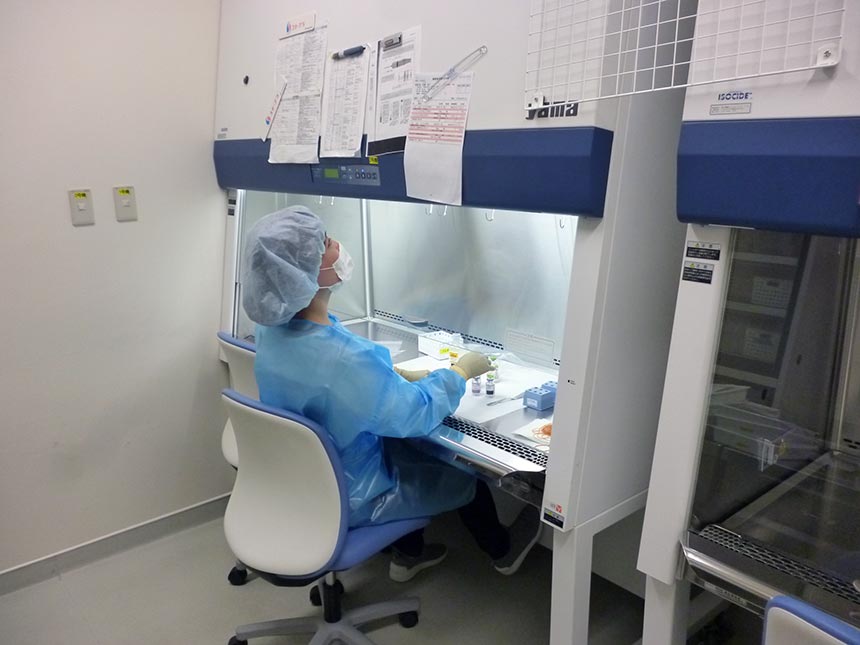

外来化学療法調製・指導業務

がん治療の大きな柱は手術、放射線治療、薬物治療です。近年、薬物治療においては新たな抗がん剤の開発・導入が進み、従来に比べて大きく進歩しています。これまでは入院で実施していた治療でも、現在では多くの患者さんが外来で治療を安全に受けられるようになりました。

日常生活の中での治療となるため、当院では薬剤師が患者さんと面談し、お薬の説明のほか、ほかの病院からのお薬との飲み合わせのチェックや生活においての注意点など個々の生活スタイルに合わせた指導を行っています。担当の薬剤師は2名おり、お薬の調製は、外来化学療法室内の抗がん剤調製室にて行っております。多職種カンファレンスを毎日実施し、医療者間で情報共有し、患者さんに寄り添った安全な抗がん剤治療を目指しています。

医薬品管理

医薬品情報管理業務

患者さんにより効果的でより安全な薬物療法の提供に貢献できるよう、次のような業務を行っています。- 医薬品情報の収集、専門的評価、整理・保管および加工

- 医薬品に関する情報の伝達・周知

- 医薬品に関する質疑への対応

- 医薬品の適正使用や安全管理に係る委員会等への参画

- 病棟担当薬剤師等との連携・支援

- 安全性情報の入手と整理・活用

- 医薬品の製造販売後調査への関与

- 他の医療従事者および医療関連分野の学生に対する教育

- 薬剤師および薬学生に対する基本的なDI業務および専門性を高めるための教育と訓練

- 医薬品、家庭用品および農薬等の中毒情報の収集と伝達

- 地域におけるDI業務の連携(医薬品の採用状況および昭和医科大学フォーミュラリの公開など)

治験薬管理

治験薬管理業務

治験薬管理部門では、プロトコール(治験実施計画書)に基づく手順書の作成を行い、治験薬の保管管理、調製、払い出しを行っています。治験薬を適切に管理するため、室温や保冷庫の温度を毎日確認し、記録しています。また、治験薬と併用を禁止されている医薬品をリストアップし、複数の薬剤師で相互に確認をしながら、安全に、適切に治験薬を使っていただけるように努めています。

人を対象とした臨床試験は、それぞれプロトコールに準じて実施します。プロトコールや治験薬管理手順書に沿った治験薬の管理・調製・払い出しをすべての薬剤師が正しく実施できるよう、重要なポイントを詳細に押さえた手順書を作成しています。

大学病院という特性上、日本人を対象とした治験だけでなく、国際共同試験や複雑なプロトコールの治験も数多く受託しています。

そのほか、治験薬管理表・出納簿、治験薬納品書・受領書・返却書等必須文書の管理・記録、調製等運用手順の確立、処方例・化学療法レジメン等オーダセットの作成等の業務を実施しています。

術前外来・患者サポートセンター

総合サポートセンター相談業務

総合サポートセンターは、1階にある院内の相談窓口です。

薬剤師は、医師、看護師、ソーシャルワーカー、栄養士、事務員などとともに、患者さんやそのご家族が安心して療養生活や社会生活を送れるようサポートしています。具体的には、手術や検査の予定のある外来通院中の患者さんが、その手術や検査結果に影響を及ぼすお薬やサプリメントを服用していないかを様々な情報から確認しています。もし中止が必要なお薬やサプリメントを服用している場合は、そのお薬の名前と中止期間を正しく患者さんにお伝えすることにより、手術や検査をより安全に受けられるよう努めています。

薬剤管理指導

薬剤管理指導業務

病棟薬剤師は、医師や看護師など多職種で協働して、患者さんが入院されてから退院されるまで、すべての薬物治療に携わっています。当院では、2014年の開院以来、救急病棟・ICU(Intensive Care Unit)・NICU(Neonatal Intensive Care Unit)を含むすべての病棟に薬剤師を配置しています。患者さんに対して、入院時はこれまで使用していた薬剤やご自宅での管理状況などを、入院中は服薬説明、あるいは治療効果や副作用出現の有無などの確認をしています。また、医薬品情報室と連携して、医薬品の情報提供や様々な状況での他の職種からの問い合わせに対応しています。よりよい薬物治療がなされるよう、定期的に病棟薬剤師が集まり、薬物治療の妥当性や適切性の評価を行うための時間を共有しています。

このように、病棟薬剤師はその専門性を生かしながら、多職種と協働して、患者さんに最善の薬物治療を受けていただけるよう努めています。また、退院後のシームレスな薬物治療の継続のためにかかりつけ薬局に向けて薬剤管理サマリーを送っています。病棟担当薬剤師一人ひとりが、入院中だけでなく退院後の患者さんのケアを意識した業務を行っています。

地域連携

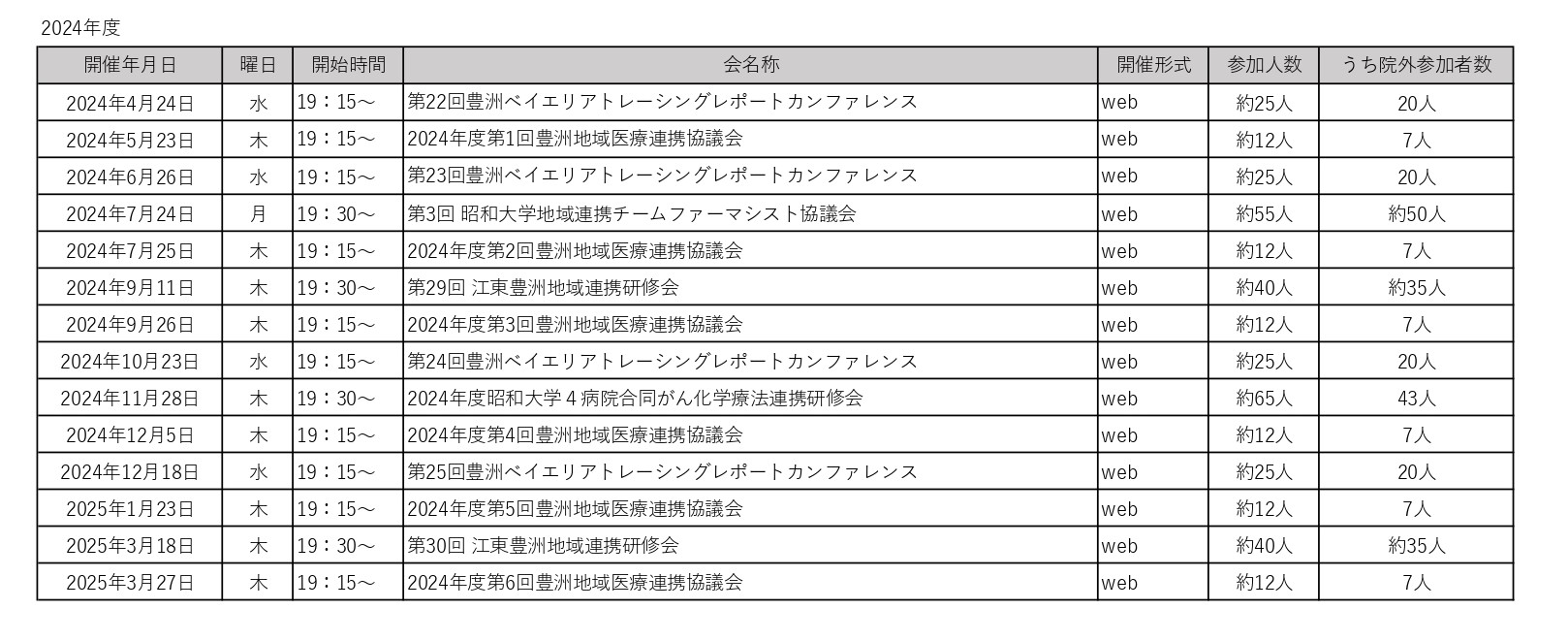

地域交流・社会活動実績

TBTC

チームファーマシスト協議会

本協議会は昭和医科大学付属病院薬剤部・薬局と地域の薬剤師会との連携を深め、患者の薬物療法の質向上を図ることを目的としています。2023年10月16日

テーマ:院外処方の猜疑照会簡素化プロトコール

演題

・品川地域での猜疑照会簡素化プロトコール作成と課題

昭和医科大学病院薬剤部 嶋村弘史

・当薬局における猜疑照会簡素化プロトコールの活用状況について

天龍調剤薬局 彦坂百合

・地域における猜疑照会簡素化プロトコールの現状

品川区薬剤師会会長 加藤肇

参加人数:94名

2023年2月20日

トレーシングレポートを中心とした豊洲地域での骨太な薬薬連携

~よりよい患者ケアを目指して~

総合メディカル(株)そうごう薬局 豊洲店 菊池麻子

昭和医科大学江東豊洲病院薬剤部 田中章久

参加人数:55名