- SHOWA Medical University Hospital

- 日本語サイト(jp)

- 診療科・センター・部門

- 日本語

- English

診療科・センター・部門

診療科

呼吸器・アレルギー内科

呼吸器疾患とアレルギー疾患の患者数は超高齢化社会と社会環境の変化に伴い年々増加の一途にあります。呼吸器・アレルギー内科は肺炎、肺がん、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎などあらゆる呼吸器疾患と、食物アレルギー、薬物アレルギー、アナフィラキシーなどアレルギー疾患の患者様に対して、専門的知識と経験と熱意を持ち合わせた医師が対応いたします。昭和医科大学のアイデンティティであるチーム医療を実践し、専門性を最大限に発揮するとともに、全人的医療を提供することによって患者様および地域医療へ貢献します。呼吸器外科

消化器内科

消化器内科では、患者の視点に立ち真心と誠意を持って、最善最良の診療ができるよう専門分野はもとより心身の状況に応じた広い視野のもと全人的な診療ができるよう日々研鑽を積んでおります。そのため、教室員は最新かつ高度な医療の修得に励み、一般消化器診療に加え、消化管領域、肝臓領域、胆膵領域の各専門領域を担当し診療を行っています。各グループには複数の指導医がおり、科学的根拠に基づいた診断、治療を行なうことを心がけています。また、患者の協力を得ながら医療の進歩に必要な医学および臨床研究を行っています。結果として、公的/私的な医学研究費を獲得し、毎年、権威のあるjournalに論文発表をしております。国内のみならず海外からの医学生、レジデントの受け入れも多数行っております。教室員一同、患者や地域医療機関の方々より信頼が得られるよう努めております。

消化器・一般外科

学祖上條秀介先生が掲げられた『至誠一貫』:まごころを尽くして患者さんに尽くす手術治療を実践することを大きな柱とし、第一に倫理観を持って安全性に努めること、第二に根治性、第三に独創性・独自性を持つ治療提供を基軸としています。当該診療科は悪性腫瘍に対する手術件数が飛躍的に増加しており、High volume centerとして低侵襲手術である腹腔鏡下手術を軸に先進的なロボット・コンピューター外科手術を積極的に推進し、患者さんのより一層のQOL向上を目指した質の高い低侵襲外科的治療を提供してまいります。根治性を維持した低侵襲性手術・合併症のない周術期管理・不安のない入院生活の提供を基盤としています。患者さんに対する詳細な病状説明書、周術期管理マニュアルを作成し、患者さんに寄り添い医療スタッフが一丸となったチーム医療体制に重点を置いた治療を行っています。さらに、消化器センターとして消化器内科・放射線科・腫瘍内科の各診療科と密に連携し、個々の患者さんに最適な治療方針を患者さんの要望を伺いながら決定しています。

食道外科

教室では1996年より胸腔鏡下食道癌手術を開始しており、現在では年間130例以上の食道癌手術を施行しています。ほぼ100%の患者さんに対して胸腔鏡による低侵襲手術を行っています。術前より徹底した呼吸訓練等を行い、多職種連携によるチーム医療を行うことで術後合併症を減らせるように周術期管理を行っています。また、食道良性疾患に対しても積極的に低侵襲手術を行っています。食道に関するご病気でお困りでしたら是非ご相談ください。循環器内科

当科は循環器領域全般(虚血性心疾患、不整脈、弁膜症、心不全、末梢動脈疾患、静脈系疾患、成人先天性心疾患)を対象としています。各々の専門医が急性期・慢性期疾患の診断と治療を幅広く行っています。また、これら疾患の一次・二次予防も大切であると考え、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)の管理も積極的に行っています。病床数は76床(CCU14床、一般62床)を有し、医局員全員が一致団結して患者様に対して誠実な対応と高度な医療サービスを行うことを常に目指しています。また、将来を担う研修医や若手循環器医の育成にも力を注いでいます。心臓血管外科

小児循環器内科

小児心臓血管外科

産婦人科

妊娠分娩、婦人科良性・悪性腫瘍、不妊症、思春期のトラブル、更年期障害、性器脱や尿失禁など、各年代の女性のあらゆる場面で健康をサポートできる診療体制を整えています。また、近年ますます高度化、細分化する産婦人科医療に対応すべく各領域で特殊外来を設置し、一般診療に加えて大学病院としての高度先進医療を行っています。また、大学病院として良医を育成すべく卒前、卒後の医師教育および新しい診断・治療法の開発を目指した研究も行っております。小児科

小児外科

成人領域で外科と内科があるように、小児領域にも外科と内科があります。その中で外科を担当しているのが小児外科です。近年医療技術の進歩に伴い、出生前診断が可能となり、胎児期より治療が出来るようになりました。昭和医科大学病院では、胎児期から出生後までの一貫した新生児医療を行うために、産科(周産期科)、新生児科、小児外科が一体となって科の垣根を越えたチーム医療を行っています。また、小児医療センターとして、小児外科および小児内科が、同様にチーム医療を重視した診療を行っています。小児外科は、すべての器質的疾患の治療にあたり腹腔鏡手術を中心とした低侵襲で整容性を考慮した治療を目指しています。脳神経外科

2012年4月より昭和医科大学 医学部 脳神経外科学講座を担当させていただいています。1984年に東京大学を卒業後、東京都多摩地区での20数年間を経て脳動脈瘤、頚部頚動脈狭窄、バイパス術などの特に脳血管障害の手術治療、良性脳腫瘍の手術を中心に取り組んできました。脳血管障害はカテーテルによる脳血管内治療がめざましく発展しています。また脳腫瘍の治療にも栄養血管を閉塞し、術中出血を軽減できるカテーテル塞栓術を手術前に施行することによって手術が安全になってきました。

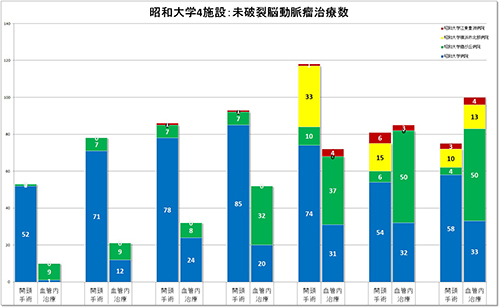

2014年9月より、昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科に、我が国の脳血管内治療第一人者である寺田友昭教授とその門下の血管内治療エキスパートの指導医、専門医を迎え、昭和医科大学 脳神経外科グループそして、血管内・開頭治療の双方に日本トップレベルの治療を提供していると自負しています。昭和医科大学病院では奥村浩隆医師が血管内治療のエキスパートとして治療に当たっており良好な成績をおさめています。また、2016年には全国23施設のフローダイバーターステントの先行施設の1つとして認可され、また、昭和医科大学4施設での年間手術数合計が1200件を超えて、全国有数の規模となりました。

昭和医科大学脳神経外科では、すべての患者さんにカテーテル治療と開頭術の両方の面を検討し、治療を受けられる方の立場に立った最良の治療方針をお勧めしています。

脳動脈瘤

脳動脈瘤は形状や大きさもさまざまで、治療難易度が高いものも含まれ、個々に応じたきめ細かい治療が必要です。現在本邦では血管内治療・開頭治療が約半数ずつ程度になってきています。昭和医科大学脳神経外科でも同レベルの施行割合です。

まず頭を開かない血管内治療を検討することはもちろん大切であり、特に高齢の方や、脳梗塞や心臓などの血栓症予防薬を服用した居る方や、脳底動脈先端部動脈瘤などは血管内治療を優先すべきですが、中小型の中大脳動脈瘤など、根治性や安全性において開頭術のほうが明らかに優れている動脈瘤があり、どちらか一方ではなく、血管内治療と開頭の、両方のレベルが高いということが理想です。

未破裂脳動脈瘤はもともと症状のない方に脳ドッグなどで発見されるため、術後は同じ状態で仕事あるいは生活を保っていただけるレベルの治療を行うことが求められます。このためには、”無血の手術”を目指すことが理想です。“無血の手術”は、脳や血管を傷つけることのない手術を意味します。

昭和医科大学脳神経外科は、“脳動脈瘤に強い病院”として、度たび紹介されております。また、診療科長の水谷は夕刊フジ特別版健活手帖 名医50人にも無血の手術を行う、国内を代表する”脳動脈瘤治療の名手”として取り上げていただきました。また、個人的には脳動脈瘤の中でも、治療難度の高い動脈瘤の経験も多く、特に解離性脳動脈瘤治療経験数は400件であり、恐らく世界一と自負しています。

科長の水谷は脳卒中の外科技術指導医の認定など、各種学会においても手術を指導する立場にあり、また、最近は国内のみならず、中国など海外からも手術を希望される方が来られています。

水谷は診療科長として(2001年7月~2018年)ほかに治療難度の高い動脈瘤は、大型巨大動脈瘤(15mm以上)107件、傍前床突起内頚動脈瘤129件、後頭蓋窩動脈瘤140件の手術を経験しています。傍前床突起内頚動脈瘤は視神経に近く特殊な技術を要する動脈瘤ですが、マイクロリウエルで前床突起を安全に削除し、視神経を保護する技術を開発して良好な成績を収めています。

また特に大型動脈瘤は個々の分枝血管や、血流動態のバリエーションが多く、治療には経験値と技術が必要です。われわれは、最新の画像技術、血管内治療と開頭術の連携によって、個々の方ごとにきめ細かく計画した治療を行っています。

脳動脈瘤、解離性脳動脈瘤のセカンドオピニオンも積極的に受け入れています。特に脳動脈瘤は一つ一つ大きさ、形状、部位がかなり異なるため、手術難易度のバリエーションが多く、それに対応できる医師を選ぶ必要があります。

昭和医科大学病院では、かなりの難治性動脈瘤を含んでいますが、無症候性未破裂動脈瘤における2012-2018年432件の開頭術の治療成績は、日常生活が全く変わりなく行える、自立して行えるというれバルで(mRS0-2)99.1%、寝たきり・死亡0であり、誇るべき数字と自負しています。

2018年はmRS(0-2)100%の成績でした。

頚部頚動脈狭窄

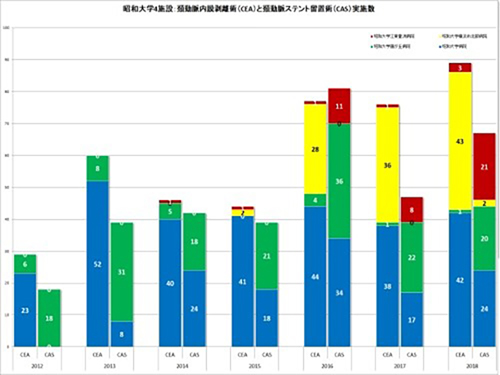

頚部頚動脈狭窄の治療も当科が得意とするところです。水谷が主導した頚動脈内膜剥離術は約800件、寺田友昭教授、奥村浩医師が主導した頚動脈ステントは1500件を超える治療数となり、両方で治療数、成績とも本邦トップの実績です。昭和医科大学病院における頚動脈内膜剥離術の成績はほぼ99%と安定しています。

脳腫瘍、機能外科

昭和医科大学脳神経外科では、脳血管障害と同じく脳腫瘍(下垂体腺腫、髄膜腫、神経鞘腫、神経膠腫、転移性脳腫瘍など)、機能外科(顔面けいれん、三叉神経痛)に力を入れています。これらの担当は清水克悦 教授です。清水教授は、手術難度の高い頭蓋底腫瘍、聴神経腫瘍の経験も豊富です。また、片側顔面けいれん、三叉神経痛では低侵襲の鍵穴手術を行い、日本で有数の症例数を誇り、脳ベラを使わない、鍵穴手術で、合併症も少なく治療成績も良好です。全国から患者さんが紹介されてきます。下垂体腺腫をはじめとする下垂体腫瘍の担当は、谷岡准教授です。開頭を必要としない経鼻的手術を行っており、鼻の穴から神経内視鏡を挿入して手術を行います。低侵襲で安全な治療を行っており、経験数も豊富です。

てんかん外科

昭和医科大学脳神経外科は更に、薬物治療が困難な難治性てんかん患者さんを対象とした外科治療にも取り組んでおり、てんかん外科施行施設として認定されています。こちらの担当は佐藤洋輔 助教です。佐藤洋輔 助教は、てんかん外科の中心であるトロント(カナダ)への留学を経て、新潟大学から昭和医科大学脳神経外科に移籍しました。てんかん外科は脳神経外科の中でも特に脳の機能に配慮しながら確かな技術に基づいて、病巣部を最小限度の侵襲で処理する必要があります。佐藤洋輔助教は、脳動脈瘤をはじめとする脳血管障害の手術、脳腫瘍の手術の経験も豊富で、てんかん焦点を発見する技術において学会賞等を受賞し、理論と技術の両方を兼ね備えています。

てんかん外科は、ニーズの割には専門家が少なく、佐藤洋輔助教を中心としたてんかん外科チームを昭和医科大学脳神経外科に立ち上げることができることで、多くの難治性てんかんの方へ貢献できる体制になりました。

小児から成人までの難治性てんかん患者さんを対象とし、特に小児の患者さんは小児科とも協力して治療にあたります。ビデオ脳波記録、3テスラ高磁場MRI、脳血流検査などを用いて詳細な術前評価を行っています。頭蓋内電極留置術、開頭手術、迷走神経刺激療法を含めたてんかん外科すべてに対応しています。また、てんかん外科の適応可否に関するご相談にも応じます。

小児科、神経内科、精神科など他の診療科と連携して、てんかん専門医の育成および指導教育も行っており、てんかんに関する科学的研究にも積極的に取り組んでいます。

治療経験と実績

水谷が科長となった前任地の東京都立多摩総合医療センターから昭和医科大学での2001年7月-2018年の期間にわたって主導した脳神経外科手術件数が9461件でした。その中でも術者、指導助手、監修者として、脳動脈瘤クリッピング術1839件、頚部頚動脈内膜剥離術851件、脳血管バイパス術470件、脳腫瘍摘出術1094件と日本有数の規模の手術にかかわってきました。また脳動静脈奇形(AVM)の手術経験も100件を超えています。また昭和医科大学藤が丘病院寺田友昭教授の血管内治療経験は3000件近くとなっています。脳血管障害の手術においては、2017年4月より技術認定制度が導入され、脳動脈瘤開頭術、頚動脈内膜剥離術、バイパス術の3つの手術経験が認定医、指導医の手術資格の対象となります。昭和医科大学脳神経外科は上記3つの手術数が全国有数で、多くの認定医、指導医を輩出いたしており、2017年度は脳卒中の外科技術認定を30名選出、また血管内治療専門医4名を選出致しました。

診療のコンセプト

多くの手術において安定した結果を出すためには、"安全、確実"が何より大切だと考えています。すべての患者さんについて、その一人一人について、スタッフ一同できめ細かくデータを検討し、最新の画像システムを取り入れて、切らないことも含めて、最良の治療方針を、お勧めしています。手術を受けられた方は、定期検査を施行し長期にわたりフォローを行っています。充実した研修体制のもと、研修医、入局者を広く募集しています。

急性期脳卒中(脳梗塞、くも膜下出血、脳出血)、頭部外傷を中心とする2-3次救急疾患は24時間体制で積極的に受け入れています。スタッフ一同、よろしくお願いいたします。

救命救急科

救急診療科

糖尿病・代謝・内分泌内科

同窓会で数十年ぶりに再会した友人を見て、内心「ずいぶんと老けたな~」とか、「なんて若々しくて素敵なんだろう」と思ったりした経験がおありだと思います。また、同い年でも病気知らずのヒトがいる一方で、両手一杯の薬を飲まないと病気をコントロールすることができないヒトもいます。昭和医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科では、健康で若々しく自立して生活できる期間(健康寿命)をできるだけ伸ばすため、この違いは、いったいどこから来るのか?また、どうすれば、老いのスピードをゆっくりとさせ、いつまでも心と身体の健康を維持できるか?について、日々、啓発活動や研究を行っています。一連のこれまでの取り組みから、人間の身体を作っている屋台骨とも言えるタンパク質と貴重なエネルギー源である糖とが、過剰に反応することでタンパク質が糖まみれになり、変性、劣化してくることが老化の大きな原因であることがわかってきました。この糖が過剰にこびりついたタンパク質は、終末糖化産物(AGE;エージーイーと読む)と呼ばれ、AGEが身体の中に溜まっているヒトほど、糖尿病、心臓病、アルツハイマー病、がん、慢性腎臓病、脂肪肝、更年期障害、歯周病、不妊、白内障などの病気にかかりやすくなること、そして老化が急速に進み、寿命が短くなることが明らかにされています。糖尿病や予備群の方では、血糖値が上昇することからAGEの蓄積が進んでしまう可能性が高く、初期からの血糖管理と合併症のチェックが特に大切になってきます。

さらに、AGEは我々が日頃口にする食品の中にも含まれていて、食品中のAGEの7%ほどが体内に取り込まれてしまうことも明らかになってきました。一般的に、肉製品や脂肪に富む食材を高温で揚げたり、焼いたりした際、AGEが多く生成されることがわかっています。つまり、茶色の色目のついた食べ物には、AGEが多く含まれているわけです。一方、水分を多く使って長い時間をかけ、ゆっくりと蒸したり、茹でたりする調理法はAGEを生成させにくくなります。また、ブドウ糖に比べ、果糖(フルクトース)は約10倍AGEを形成しやすいため、フルクトースコーンシロップを多く含む炭酸飲料の過剰摂取にも気をつける必要があります。

我々は、世界に先駆けて血液中のAGEを測定する方法を確立させ、これまでに6,000名以上の方々のAGEを測ることで多くの老年病とAGEの数値が相関することを示してきました。また、最近では、身体に溜まっているAGE量を1分ほどで簡単に測定できる機械も開発され、この機械で測定したAGE値が高いヒトほど老化が進んでいて、寿命が短くなることも明らかにされています。昭和医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科では、このような検査を行うことができ、体内の老化度を数値として具体的に知ることもできます。そして、AGEを溜め込まない食事や生活習慣に関してキメの細かい指導を受けることもできるのです。

昭和医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科では、これまでテレビ、新聞、雑誌を通じて、AGEに関する啓発活動を行ってきましたが、これからも引き続いて最新の情報を発信していこうと思っています。また、我々は、動物モデルにおいて、AGEの作用をブロックする医薬品の開発にすでに成功しており、臨床応用に向けて寝食を忘れて研究にも取り組んでいます。一人でも多くの患者さんに幸せになって頂き、健康を保っていって頂けるよう医局員一同、努力して参ります。昭和医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科に気軽に健康相談においで頂ければと存じます。

腎臓内科

当診療科では腎疾患全般、血液浄化療法を要する疾患を対象に診療しています。対象疾患の内訳は腎炎・ネフローゼ症候群、糖尿病や高血圧、リウマチ・膠原病などの全身性疾患に合併した腎疾患、遺伝性腎疾患、慢性腎臓病、急性・慢性腎不全などであり、末期腎不全では血液浄化療法(血液透析や腹膜透析)の導入と維持・管理、透析療法に伴う様々な合併症の治療を行っています。血液内科

当科は、日本血液学会認定施設、骨髄移植推進財団骨髄移植・採取施設および臍帯血バンク登録移植施設に認定され、病床数は50床(無菌室12床を含む)で運営しています。診療内容は貧血、白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、出血性疾患を始め、血液検査データ異常がみられる疾患です。外来での薬物療法が可能な疾患から、造血幹細胞移植が必要とされる疾患まで、専門的な診断・治療が必要とされる血液異常を担当しています。また、HIV感染症については当科が昭和医科大学病院の代表窓口となっています。腫瘍内科

近年悪性新生物、すなわちがんによる死亡数は、依然として上昇し、今や、日本人の2人に1人ががんに罹り、3人に1人ががんで命を落とす時代になりました。とりわけ、最初から原発巣と離れた部位に転移を認める場合や、手術をした後に再発する場合には、その治療成績は、必ずしも満足できる状況ではありません。「腫瘍内科」は、このような状況に置かれたがんの患者さんに対して薬物療法を中心として治療する、いわば抗がん剤治療の専門診療科です。米国では、外科系の医師が、抗がん剤を用いることはほとんどあり得ず、がんの医薬物療法は、「腫瘍内科医」が中心となって、実施しています。近年わが国でもがん専門病院だけではなく、全国の大学病院や総合病院でも診療科としての「腫瘍内科」が次第に広まりつつあります。昭和医科大学腫瘍内科は、2009年に発足した昭和医科大学病院内科の中でも新しい診療科です。

われわれは、がんで苦しんでいる患者さんに対して、

- 最新の標準治療からなる薬物療法を提供し、わが国で最高水準の治療成績をめざします。

- 腫瘍内科医だけではなく、腫瘍外科医、放射線腫瘍医。緩和医療医など関連する各診療科の医師や、看護師、薬剤師、栄養士およびソーシャルワーカーとともに優れたチーム医療を提供することで、患者さんにとって満足度の高いがん医療の提供に努めます。

- 治験などに代表される研究的治療を提供することにより、次世代の治療の開発を推進します。

また、医学教育については、医学部学生への教育と共に「腫瘍内科医」を目指す、若い医師を積極的に受け入れ、「がん薬物療法専門医」などの専門医資格と医学研究を通じた学位の取得を後押しします。随時全国から研修を希望する医師や医学部の教員として共に働く腫瘍内科医を受け入れます。

感染症内科

近年、新型コロナウイルス感染症や多剤耐性菌による院内感染症など、様々な感染症がマスコミにも取り上げられ話題になることが多くなっています。感染症は1つの臓器に留まらず、あらゆる臓器に引き起こされるので、全ての診療科に密接に関係しています。今まではそれぞれの診療科が個別に感染症の診療に取り組んでいましたが、昨今は様々な感染症が増え、その診療は難しさを増しています。当科は感染症に専門的に取り組む診療部門です。感染症の的確な診断と確実な治療、効果的な予防法などの普及に取り組んでいます。院内感染症の発生防止なども大切な業務です。また、若手医師や看護師などに対する感染症の教育や啓発も重要な取り組みの一つです。東洋医学科

西洋医学が得意とする疾患・病態がある一方で、不定愁訴・慢性化した症状・多くの病態・症状の重複などは漢方医学が力量を発揮しやすい分野です。当外来は「現代医療の診療を尊重し、その上で漢方医学の利点を生かした治療を行うことをモットーとしています。すなわち現代医療のなかで漢方治療の効果をよりよく生かす」という基本姿勢で診療に励んでいます。緩和医療科

入院中のがん患者さんを中心に、がんと診断された早期から終末期まで、がん治療に伴うものやがんそのものから生じるさまざまな身体的苦痛や精神的苦痛などの苦痛を緩和するためにいつでも、どこでも、切れ目のない緩和ケアを提供しています。緩和ケアチームとしては多職種の目で早期から正確にアセスメントし、解決することにより、苦痛の予防と軽減を図り、生活の質(QOL:Quality of life)を向上させることを目標に活動しています。

乳腺外科

整形外科

整形外科は、骨・関節・筋肉・腱・神経など運動器官を扱い、その機能障害を診断・治療さらには予防をする科です。脊椎、関節疾患、外傷・スポーツ障害、関節リウマチなどの炎症性疾患・骨粗鬆症等の全身疾患などを扱います。当科では関連病院含めると、総勢200名を超える整形外科医局員が診療にあたっており、どの分野においても最高レベルの診療を提供可能です。受診を希望される際は、紹介状をお持ちの上、受診してください。リハビリテーション科

リハビリテーション医学は活動(生活)の障害に対処する医学・医療の領域です。病気やけがの診療だけでなく、その人をとりまく環境に対しても対応することで活動性を高めます。すなわち、機能回復を促進するだけでなく、残された能力を最大限に発揮させ、補装具の使用や環境を整備することで生活の質を改善いたします。具体的には麻痺、筋力低下、変形、痛み、しびれ、先天異常、言語障害、高次脳機能障害、摂食嚥下障害などが対象となります。形成外科

形成外科は、先天性、あるいは後天性に生じた身体組織の形態異常や欠損などに対し専門的な治療を行う外科系診療領域です。頭部、顔面から体幹、外陰部、四肢末端に至るからだ全体を治療対象とし、特殊な縫合法や顕微鏡手術をはじめとする形成外科特有の手術手技を用いて様々な組織の修復、移植、再建を行います。診療を通じてみなさまの生活の質 "Quality of Life" の向上に貢献することが、私たち形成外科医の目標であり、喜びです。耳鼻咽喉科

当科は耳鼻咽喉科、頭頸部外科領域の急性疾患から、慢性疾患、悪性腫瘍まで幅広く診療を行っております。鼻・副鼻腔疾患、嗅覚障害、アレルギー、中耳炎・難聴、補聴器、平衡の専門外来等があります。手術日は週のうち4日間で、年間約1300件の手術が行われています。積極的に光学機器を用い、侵襲の少ない手術を行っております。プライマリケアから高度な診療のできる耳鼻咽喉科医の育成に努めております。頭頸部の悪性腫瘍、良性腫瘍は2014年より頭頸部腫瘍センターと合同で診療を行っています。皮膚科

当科では、全ての皮膚疾患を対象として診断と治療を行っております。特に専門領域としているのは先代飯島正文教授より中心テーマとしている「重症薬疹」を初めとして「乾癬」、「アトピー性皮膚炎」「皮膚良性・悪性腫瘍の手術」や「レーザー治療」、「糖尿病による皮膚病変」、「足白癬などの真菌感染症」、「巻き爪」などです。

専門外来としてはアトピー外来、ニキビ外来、乾癬外来・光線療法外来・レーザー外来・腫瘍手術外来などがあります。

皮膚科領域では今まで難治であった乾癬、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎に対し近年続々と生物学的製剤が上市され良好な成績を収めております。

当院でもそれぞれの患者様に適した生物学的製剤の導入を積極的に行っており気軽にご相談下さい。

入院の診療は複数の医師による医療チームが担当します。

皮膚腫瘍・皮膚癌の手術や化学療法をはじめとして水痘、麻疹、帯状疱疹などの感染症、アトピー性皮膚炎、薬疹の治療、乾癬の生物学的治療の導入、下腿潰瘍のVAC療法、類天疱瘡・天疱瘡など幅広い疾患の入院治療をしています。

また、平成29年4月1日より昭和医科大学病院附属東病院から昭和医科大学病院中央棟へ移動したことを期に、手術枠も増やし充実した診療体制を目指しています。

泌尿器科

放射線科

放射線科は、画像診断(Diagnostic Radiology)、画像診断装置と血管造影手技などを用いた画像支援下治療を担当するIVR(Interventional Radiology)、そして機能的診断を主に行う核医学(Nuclear Medicine)から構成されています。病院の中では中央診療部門に属し、各診療科の依頼に応える形で病院の診療に従事しています。

放射線治療科

麻酔科

麻酔科は、手術のための麻酔を提供することが最大の任務です。しかしそれに留まらず、手術直前から術後までの患者さんの状態が不安定になりやすい時期において、患者さんの呼吸や循環といった全身状態を診ることで、安全な手術を提供し、患者さんの命を守ります。分娩室では、安全で質の高い無痛分娩を提供しています。また隣接する東病院では、痛みを持つ患者に対して、神経ブロックなどを用いて痛みを治すペインクリニック診療も行っています。

集中治療科

当科は大手術後、急性呼吸不全、意識障害、敗血症・重症感染症、ショック、電解質異常や代謝性疾患など、幅広い重症患者を対象に、集中治療専門医を中心とした専従医師チームが集中治療室(ICU)14床、ハイケアユニット(HCU)16床を管理し、看護師、薬剤師、臨床工学技士、理学療法士、管理栄養士などとともに多職種チームによる治療を24時間行なっています。集中治療科の治療ゴールは、救命だけでなく、元どおりの生活に戻っていただくための社会復帰です。臨床病理診断科

当科には病理診断と臨床検査の2つの部門があります。病理診断は検査・手術で摘出した病変から作製した標本を、臨床専門医・細胞診専門医が顕微鏡で観察し診断を下します。病理診断は診療における最終診断と位置づけられ、治療方針の決定に大きな役割を担っています。臨床検査は的確な診療に必須な臨床検査の信頼性を保つために、臨床検査専門医が精度管理や、新規の検査項目や検査法の導入に際し検討を行っています。

私たちは患者に直接お会いすることはありませんが、昭和医科大学病院における質の高い診療の根幹を支えています。

センター

呼吸器センター

呼吸器・アレルギー内科と呼吸器外科によって構成される呼吸器センターは、臓器別センター化構想に基づき平成23年(2011年)に設立されました。あらゆる呼吸器疾患に対応しておりますが、特にセンターとしての機能を発揮する疾患は肺がんを中心とする腫瘍性疾患と気胸や胸水などの胸膜疾患です。これらの疾患の診療には内科と外科のシームレスな連携が必要不可欠です。呼吸器センターでは、内科と外科の医師が隣接した外来ブースや病棟で診療にあたることによって、これらの疾患に対してより安全かつ効率的な医療を提供いたします。消化器センター

消化器センターは、消化器内科・消化器外科が中心となり、腫瘍内科・内視鏡センター・放射線科との連携診療を柔軟に行う事を目標としております。各診療科の壁を越え、患者が最良な治療を最短時間で受けられる事を目指しています。現状では、センターだけの特別な窓口はありませんが、患者が消化器内科・消化器外科・腫瘍内科のいずれの診療科で受診されても、消化器疾患であれば、診療科の枠を越えて消化器センターとして最善の治療が提供できるシステムとなっています。食道がんセンター

腎移植センター

循環器センター

総合周産期母子医療センター

小児医療センター

小児循環器・成人先天性心疾患センター

小児循環器・成人先天性心疾患センターでは、生まれつきの心臓病(先天性心疾患)、小児期に発症する後天性心疾患(川崎病の冠動脈瘤、心筋症、心筋炎、肺高血圧、不整脈など)を専門領域として、胎児から成人まで、年齢に関わらず診療にあたっています。小児循環器内科は富田 英を診療科長として、内科治療やカテーテル治療を行います。小児心臓血管外科は宮原義典を診療科長として、あらゆる年齢層の先天性心疾患に対する外科治療を行います。

血液浄化センター

血液浄化センターは13台の治療ベッドを持ち、主に入院患者さんを対象に血液浄化療法(血液透析、オンライン血液透析濾過法(HDF))や各種アフェレシス療法を行っています。また、血液浄化センター内に腹膜透析(CAPD)外来、腎不全(腎代替療法選択)外来を設置しています。脊椎外科センター

脊椎外科センターは首から腰までのすべての脊椎疾患をより専門的に治療するために、2018年11月に開設されました。整形外科の中でも脊椎専門のスタッフより構成され、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・頚髄症といった一般的な症例から当科の特色である首下がりや腰曲がりといわれる脊柱変形まで多くの治療を行っております。さらに、低侵襲脊椎手術にも力を注いでおり、内視鏡やハイブリット手術室を駆使した手術を施行しております。全国でもトップレベルの診療が提供できると自負しておりますので、お気軽にご相談していただければ幸いです。

頭頸部腫瘍センター

頭頸部は発声、咀嚼、嚥下、味覚や呼吸、そして顔面の形態に関係する重要な部位です。頭頸部腫瘍の治療にはこの機能、形態に障害が出る可能性があり、専門的に治療を行う必要があります。頭頸部腫瘍センターの特徴は、頭頸部癌専門の耳鼻咽喉科医と口腔癌専門の歯科口腔外科医のタイアップにより耳鼻咽喉科医師だけの治療と歯科口腔外科医師だけの治療の欠点を補い安全で確実な医療を提供していくことです。

対象疾患は頭頸部癌、口腔癌、甲状腺癌、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、頸部神経鞘腫など頭頸部腫瘍全般を対象としております。

治療には手術だけではなく化学療法、分子標的薬、放射線療法、手術を組み合わせて機能、形態の温存をめざしております。 そして口腔ケア、口腔リハビリテーションを組み合わせることにより患者様のQOLを重視した治療を行っております。

救命救急センター

救急医療センター

救急医療センターでは、昭和医科大学の窓口として24時間体制で救急搬送される方、近隣医療機関から緊急で紹介される方、診療時間外に直接来院される方の診療にあたっています。救急診療科医師と各診療科からの医師がチームを組んで6歳以上の方の内因性疾患とすべての年齢の外傷に対応しています。必要時には院内外の各専門診療科の医師と連携し、専門診療を行います。夜間や休日などは、救急医療センター病床に一旦入院していただき、翌日に各診療科医師の診察後、専門診療科での入院継続もしくは退院となります。また、重症で集学的治療が必要な方は救命救急科・集中治療科と連携し救命救急センター・集中治療室で治療をおこないます。放射線治療センター

ICU

eICU

遠隔集中支援システム(tele-ICU)は最近注目されている遠隔医療の一つです。集中治療専門医が不足している現状を踏まえ、複数のICUをネットワークで接続し、その情報を現場から離れた支援センターにいる集中治療専門医が閲覧し、現場ICUのスタッフや患者と双方向通信でつなぐことで支援するものです。昭和医科大学ではtele-ICUをアジアで初めて導入し、Showa eConnectと名付け2018年4月から運用を開始しました。

CCU

CCU病棟は、高度な医療をチームとして提供する目的で、循環器内科医師と集中治療科医師が、診療科を超えて協働可能なICU/CCU病棟として、2020年6月に生まれ変わりました。従来のCCU病棟は、冠動脈疾患治療を主体とするCoronary Care Unit(冠動脈集中治療室)でしたが、新設ICU/CCU病棟は、冠動脈疾患治療はもちろん、重症心不全や致死性不整脈などの循環器疾患全般を、チームで診療する、より先進的なCardiac Care Unit(心疾患集中治療室)となりました。HCU

SCU

リハビリテーションセンター

昭和医科大学病院・附属東病院のリハビリテーションを統括運営しています。リハビリテーション科医師の指導のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、疾患区分として脳血管・運動器・心大血管・呼吸器 ・がん・廃用症候群リハビリテーションを行っています。各分野ごとにリハビリテーション専門職以外の医療スタッフとも連携を密に取り、昭和医科大学が最も得意とするONE SHOWAチーム医療を実践しています。中央手術室

中央手術室は、中央棟6階に12室の手術室、中央棟5階に2室の小手術室を完備しております。主に6階は全身麻酔、5階は局所麻酔下手術等の小手術に利用されています。緊急産科分娩・緊急手術対応を常時1室確保しつつ、稼働率90%以上を達成しています。このうち胸腔鏡・腹腔鏡による内視鏡外科手術は約30%実施されており、泌尿器科・婦人科・食道外科・消化器外科・呼吸外科においては積極的にロボット手術も導入されています。特定機能病院・癌拠点病院獲得への位置付けとして、これら高度先進・先端手術の導入とともに、悪性疾患に特化した手術の増加を目指しています。緩和ケアセンター

入院中のがん患者さんを中心に、がんと診断された早期から終末期まで、がん治療に伴うものやがんそのものから生じるさまざまな身体的苦痛や精神的苦痛などの苦痛を緩和するためにいつでも、どこでも、切れ目のない緩和ケアを提供しています。緩和ケアチームとしては多職種の目で早期から正確にアセスメントし、解決することにより、苦痛の予防と軽減を図り、生活の質(QOL:Quality of life)を向上させることを目標に活動しています。

褥瘡ケアセンター

腫瘍センター

昭和医科大学病院は地域がん診療連携拠点病院に指定された医療機関であり、東京南部地区のがん患者治療の拠点病院となっています。当センターは全科のがん患者の外来化学療法を一括施行する医療部門です。従来であれば入院して施行されていた抗がん剤治療も患者のQOLを考えると外来治療のほうが良いことも多く、全科が集約して外来化学療法が実施できる医療部門として診療が行われています。また、病診連携を実行するための中心的役割を担い、五大がん、前立腺がんのクリティカクルパスの実行を推進しています。ブレストセンター

臨床遺伝医療センター

先天性疾患や遺伝性疾患は、対象となる疾患や体質が多岐にわたり、症状が現れる年齢もさまざまで長期的な管理が必要になります。疾患によっては血縁者の健康管理が検討されることもあります。当センターは、遺伝医療の専門職として先天性疾患や遺伝性疾患が持つ多面的な影響に対応できるよう、主となる診療科の診療をサポートするとともに、必要に応じて行う遺伝学的検査についてもサポートしています。また、疾患に応じてさまざまな職種の医療者のサポートが必要になりますので、その診療体制の調整を行うとともに、患者さんやご家族に対して継続的な心理社会的支援も行っています。