- 日本語

- English

診療科・センター・部門

呼吸器センター

呼吸器センターは内科と外科が一体となり、呼吸器疾患に対する診断および治療を迅速かつ適確に行っています。特に肺癌を含む胸部悪性腫瘍には、センターの和を活かし一丸となって手術治療、癌化学療法、放射線治療などの集学的治療について積極的に取り組んでいます。内科系疾患では気管支喘息・慢性閉塞性肺疾患、感染症、原発性肺癌、間質性肺炎が多く、入院治療では肺癌がトップです。外来診療では遷延性・慢性咳嗽の早期かつ的確な診断と治療、病診連携を重視しております。

外科系疾患では原発性肺癌や転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、自然気胸や胸部外傷に対する外科治療、さらに気道腫瘍に対するレーザー治療に取り組んでいます。

日々のカンファレンスはもとより、画像と病理の対比を主目的とした Chest Conference、 医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士など多業種合同で行う呼吸器センター全体での症例検討会などを通じ、日常臨床の質の向上を目指しています。

消化器センター

消化器センターは,最小の負担で最大の治療効果をあげるため、内科と外科が一体となり,診断から治療までを一貫して行っております。特に大腸を中心に消化器領域の内視鏡診断、治療には幅広く取り組んでおり、患者さんにやさしい、質の高い検査を心がけております。精密な内視鏡検査により早期に病気を発見し、根治性を損なわない限り、内視鏡治療や腹腔鏡治療による最小の負担を目指します。また,肝胆膵疾患にも柔軟に対応しており、消化器疾患全般に対応できる体制をとっております。

近隣でご開業の先生方とは,doctor to doctorや連携勉強会を通して相互に円滑な連携を図り、患者さんが地域で継続性のある適切な医療を受けられるように努めていきたいと思っております。

国際内視鏡センター併設、消化器診療の専門施設として内外から高く評価されており、WEO : 世界消化器内視鏡学会(World Endoscopy Organization)より国際的優良施設、WEO Centers of Excellenceとして認定されています。(世界で17施設、うち日本では2施設)

循環器センター

心臓血管外科

循環器センターは、2018年1月から小児心臓病の診療グループが旗の台の昭和医科大学病院に移転し、狭心症・心筋梗塞・弁膜症・大動脈疾患といった成人の心臓血管外科治療に特化した診療科(心臓血管外科)となりました。循環器内科の落合正彦先生のグループと綿密にタッグを組み、これまで以上に邁進してまいりたいと思います。私(南渕明宏)を中心に、奥山 浩・中川博文・寺田拡仁・そして外科専攻医の諸兄姉といった専門医集団により、人工心肺を使わない冠動脈バイパス手術を始めとした低侵襲冠動脈バイパス術・弁形成術や人工弁置換術、大動脈瘤や低左室機能に対する左室形成術など、あらゆる後天性心疾患に対する外科手術を日々行っております。

循環器内科

成人の循環器内科全般を担当しています。循環器疾患は緊急対応を必要とすることが多く、当科では24時間365日 緊急時に対応出来るよう、地域の先生方、近隣救急隊とのホットラインを開設しております。

治療を行う疾患としては、急性心筋梗塞を含む虚血性心疾患が多くを占めますが、下肢閉塞性動脈硬化症を代表とする末梢血管疾患、心房細動を代表とする頻脈性不整脈、ペースメーカー治療を要する徐脈性不整脈が主な疾患です。

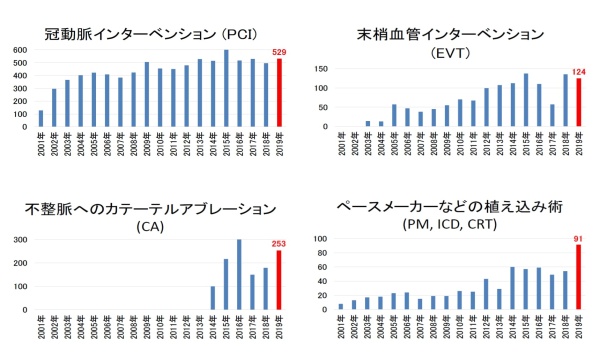

2019年は、528例の冠動脈インターベンション(PCI)を施行し、全症例中、525例(99.4%)で成功が得られました。難易度が高い慢性完全閉塞は、原則的に、落合教授が待機的PCIを行っていますが、30例中29例(96.7%)と高い成功率を収めています。 急性心筋梗塞などで緊急でPCIを施行した症例は95症例でした。

また、全治療症例の内、354例(67.0%)は経橈骨動脈アプローチによって行われ、患者さんの負担の軽減に貢献しています。

再狭窄率が著しく低い第2世代と呼ばれる薬剤溶出性冠動脈内ステントが使用可能となり、手術後に再度治療が要する症例も減少しています。

石灰化が強く、バルーンの持ち込みが出来ない場合や、バルーンでは拡張出来ないような症例においてはRotational Atherectomyによるdebulkingを施行してから、安全に治療をする事が可能です。2019年はRotational Atherectomyを行った症例は23例でした。

また、腸骨動脈・浅大腿動脈・腎動脈など、末梢血管に対するカテーテル治療は124例で行われ、頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーションは253例、ペースメーカーによるデバイス治療は91例で行われました。

また、教授の落合は米国心臓病学会(ACC)など各種学会、さらに多くの海外諸国で、主として慢性完全閉塞性病変に対するPCIの手技供覧・指導を行っています。

甲状腺センター

全国の大学病院のなかで唯一の甲状腺センターです。診療科の壁をなくし、外科、内科、耳鼻咽喉科、眼科、放射線科、病理診断科が協力して診療にあたりますので、甲状腺、副甲状腺疾患に対する様々な治療法の中で患者さんにとって最良の選択肢を提示できます。手術療法に関してはできる限り術後創部が目立たないように様々な工夫をしています。非手術的な加療(Intervention)も積極的に取り入れていますのでご相談下さい。当科は甲状腺ラジオ波治療を行う日本で唯一の施設で、これまでに250例以上の治療成績があります。様々な合併症が併存する場合でも大学病院の特性を生かし、各診療科、集中治療室(ICU)と連携した治療が可能です。

甲状腺センターの特徴

- 国内における大学病院では初の「甲状腺センター」であり、甲状腺疾患に特化した専門チームを診療科の枠を越えて構築する。

- 個人病院レベルの専門病院では、対応困難な重症例、合併症が危惧される事例も対応可能であり、集学的治療が可能

- 国内で唯一、非手術治療である「甲状腺結節に対するラジオ波焼灼療法」を行っている施設で有り、外科、内科、放射線科との連携を行うことが出来る

甲状腺センターの目標

- 甲状腺疾患の診断、治療に関して日本でLeadershipを遺憾なく発揮できる施設とし、外科手術、薬物治療、インターベンション治療の全てにおいて最先端の医療水準を確立します

- 地域医療機関とのシームレスな連携、強化を行う。24時間365日においてお断りをしません。メールでのConsultation, ご紹介、ご依頼をお引き受けいたします。責任を持ってセンター医師が直接対応、調整を行います。緊急・準緊急の患者さんのご紹介やちょっとした疑問点などでもご連絡いただければ、即座に対応いたします。

こどもセンター

昭和医科大学横浜市北部病院こどもセンターは小児内科、小児外科、新生児科の各専門医から構成され、20名以上の医師がチームワークを組んで小児の総合診療に当たっています。当院は横浜市北部地域の中心に位置し、都筑、青葉、緑、港北区のどの場所からもアクセスが良いため、小児の救急、集中治療の中核病院としての役割も期待されております。そのため、「地域小児医療に真に貢献する」をモットーに、患者さんだけでなく患者ご家族に寄り添った暖かい診療を実践するように心がけています。また、青葉区にある昭和医科大学藤が丘病院小児科とも垣根を超えた交流を持ち、どのような疾患でも相互に協力し合い診療を行える体制を整えています。小児外科は手術のみならず、臍ヘルニアスポンジ圧迫療法、便秘の薬物療法などの日常疾患に対する保存的療法や、小児泌尿器疾患などの境界領域疾患なども積極的に取り扱っています。また、手術の際には、より侵襲の少ない、整容性に優れた手術を心がけています。特に最も症例数が多い鼠径ヘルニア手術は、大部分が腹腔鏡下手術(LPEC)の対象となっています。LPECは臍部と側腹部の2ポートで手術が可能で、2~3mmの器具を使用しているために、極めて良好な術後整容性が得られます。また、術後疼痛も少なく、両側の観察によって術後の対側発症の可能性を減らすことが可能です。

当院は地域周産期母子医療センターで、横浜ブロックの中核病院の役割を担っております。北部 地域は、横浜ブロックの中でも出生数が多く、新生児医療のニーズの高い地域です。そのニーズ に答えるために当院では、出生体重が1000g未満の超低出生体重児から、出生後に疾患を持った新生児まで幅広い患者さんを対象にしています。そして先天性心疾患は、昭和医科大学病院小児 循環器・成人先天性心疾患センターとの協力体制を整えています。診療では、ご家族を診療ケア のパートナーとして新生児診療にあたる、Family Integrated Careの提供を心かげています。

今後、ますます多様化する疾患にも適切に対応できるよう医局員が常に最新の知識をもって、最善の医療ができるような教育体制作りを目指しています。

女性骨盤底センター

メンタルケアセンター

メンタルケアセンターは、精神科・神経科医療を担当しています。神奈川県の精神科救急医療の基幹病院として、毎日、措置入院・二次救急入院に対応する42床のスーパー救急病棟(精神科救急入院料病棟)と、認知症治療を中心としている50床の高齢者精神科病棟を有しています。急性期治療では麻酔科との協力による修正型電気けいれん療法や、クロザピン内服による治療を行っています。専門外来としては発達障害の診断・相談のための発達障害外来を行っています。総合病院内の精神科として、リエゾンチームや緩和医療チームを通して院内の各診療科と連携し、精神症状を含めた全人的な医療を実践するチーム医療に取り組んでいます。

救急センター(ER)

救急センターは病院開設以来、救急診療科が主体となって運営しています。二次救急指定病院ですが、三次救急指定病院に収容されるような重症な症例も積極的に受け入れ、地域中核病院としての役割を果たしております。災害拠点病院としてDMATの派遣も行っています。救急センターへ搬入される患者対応だけでなく、コードブルー(院内急変)への対応も行っております。

また横浜市メディカルコントロール協議会への参加や、横浜市消防局救命指導医(特定行為指示)、病院前救護に関する勉強会を開催なども行い、病院前医療の向上にも努めています。

緩和ケアセンター

緩和ケアセンターは緩和医療科医師、GM(ジェネラルマネージャー)を中心として、緩和医療チーム、緩和医療外来、がん看護外来、がん相談などを集約し、2019年よりセンター化されました。院内院外のがん患者さんとそのご家族の症状緩和を行います。緩和ケア病棟では診療各科や専門チーム(口腔ケアチーム、リエゾンチーム、褥瘡チーム、がんリハビリテーションなど)とスムーズな連携をとることで患者さんの苦痛症状の緩和を行います。院内からの患者さんだけではなく、

他の病院、診療所からも緩和ケア病棟へ患者さんを受け入れ、苦痛症状を緩和し、積極的に自宅や施設への退院の調整を行っています。また緩和医療における地域との病診連携や病病連携を推し進めております。

なにか相談等ありましたら遠慮なく連絡ください。

内科

皮膚科

放射線科

診断部門では、画像診断およびIVR(画像下治療)を担当しています。画像診断はCT、MRI、核医学検査のすべての検査に対して、専門医による読影レポートを短時間で作成しています。検査ごとに最適化された撮影プロトコールと最新の画像処理技術で画像を作成し、多面モニターを用いて診断することで、良質な画像診断が行える環境を構築しております。PET-CTが配置されていることも当院の特徴です。IVRでは各種腫瘍に対する経カテーテル的塞栓術、出血の塞栓術、内臓動脈瘤、血管奇形、消化管静脈瘤などの塞栓術、画像ガイド下生検およびドレナージ、中心静脈ポート留置術、ラジオ波焼却術、経皮的椎体形成術などを主に行っています。治療部門では、最新の放射線治療機器を活用し、患者さん毎に最適な治療法を提案しています。三次元原体照射や定位放射線治療、強度変調放射線治療を更に進化させたRapid-arc、など多彩できめ細やかな治療を行うことで、副作用の低減を図り、治療効果を高めています。昭和医科大学病院及び関連施設とも密に連携し、治療方針や治療方法を検討して標準治療を提供しています。

臨床病理診断科

現在、私たちは病理診断学を一緒に勉強する仲間を募集中です。当科は偏らない領域の数多くの症例を取り扱っており、病理診断の基本となる剖検例も豊富です。また、それぞれ異なる専門領域を持つ指導医が複数おり、現在専門医を目指して研修中の若手医師も在籍しており、これから病理の研修を始めるには良い環境と考えています。病理専門医を目指す方、病理の分かる臨床医になってみたい方、これから初期研修医、後期研修医を目指される若い方はもちろん、すでに臨床医としてご活躍中の方も歓迎します。研修の進め方や期間は目的に応じて柔軟に設定できます。まずはお気軽にお声をかけて下さい。外科

外科系総合診療科として診療しておりますが、甲状腺、副甲状腺疾患を中心に、外科手術のみならず非手術的な加療(Intervention)を積極的に取り入れています。当科は甲状腺ラジオ波治療を日本で唯一行う施設で、これまでに250例以上の治療成績があります。2019年4月より甲状腺センターが開設され、より専門性を強く診療しております。鼠径ヘルニアの症例も多く、県内でも有数の手術件数を誇ります。痔疾等の良性肛門疾患なども負担の少ない外科治療で対応しています。

乳腺疾患、特に乳癌は診断から治療まで専門医が丁寧に対応します。また常勤医師に加え、非常勤医師2名が兼任講師として診療に当たっています。

形成外科は独立した科として、専門の医師が診療に当たります。先天異常、皮膚・軟部腫瘍、顔面外傷(骨折含む)、その他形成外科一般に関して、皆様のお気持ちを第一に考え診療いたします。

脳神経外科

整形外科

産婦人科

当院では、周産期学、婦人科腫瘍学、内視鏡手術などの専門分野のみならず、女性の一生を取り扱う「女性科」として、すべての年代における産婦人科疾患の早期発見・治療と健康管理を行うことを目標としております。急性期疾患については、治療後地域医療機関と連携して積極的に逆紹介あるいはかかりつけ医を紹介し、横浜市北部地域の中核病院として機能するよう心がけています。

泌尿器科

横浜市北部医療圏の基幹病院として泌尿器腫瘍や結石、感染症など泌尿器科疾患全般に対応しています。現在、泌尿器科医7名(うち泌尿器科専門医・指導医3名、泌尿器科専門医1名)で、年間約400件の手術を行っております。なかでも腎、膀胱、前立腺をはじめとする泌尿器科悪性腫瘍(がん)症例が多く、地域がん診療拠点病院としての重責を全うすべく、手術、抗癌化学療法、放射線治療などを用い診療しています。眼科

耳鼻咽喉科

当科の理念は、「耳鼻咽喉科疾患の治療のみならず疾病予防に努める」であり、病気の治療を行うと共に全ての受診患者さんに適切な生活指導を行っています。副鼻腔炎・鼻副鼻腔腫瘍に対する内視鏡下手術をメインに、慢性扁桃炎、頭頸部良性腫瘍、中耳炎、小児耳鼻咽喉科疾患に対する外科治療、耳鼻咽喉科領域の感染症に対する治療、ニコチン依存症に対する禁煙治療を行っています。

- 副鼻腔炎(蓄膿症)、アレルギー性鼻炎

- 扁桃炎

- 頭頚部良性腫瘍

- めまい

- 難聴

- 咽喉頭急性炎症

主な診療実績等

手術実績)2019/4~2020/3 約1000件主な手術件数

内視鏡下鼻内副鼻腔手術198、扁桃摘出184、鼻中隔矯正128、粘膜下下鼻甲介骨切除術234、副甲状腺手術6、耳下腺腫瘍手術12、顎下腺摘出術6、鼓膜チューブ挿入67

| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |

| 内視鏡下鼻副鼻腔手術件数 | 115 | 153 | 198 |

麻酔科

歯科麻酔科

歯科麻酔科という言葉にみなさん親しみが少ないかと思います。歯科の麻酔といえば注射(局所麻酔)を思い出されるのではないでしょうか。

私たち歯科麻酔科は局所麻酔ではなく、一般の歯科医院では治療ができない患者さんに対して全身麻酔や静脈内鎮静法を行っています。

当院では日帰り全身麻酔での対応も可能です。

日帰り全身麻酔の診療日は土曜日なので、学校や仕事を休まず、治療を受けてその日のうちにお帰りいただけます。

リハビリテーション科

医療は「治療・予防・リハビリテーション」の三つの柱から成り立っています。これらは、言葉をかえると「生命・健康・生活(暮らし)を支える」とも言われています。昭和医科大学は医学部・歯学部・薬学部・保健医療学部(看護学科・理学療法学科・作業療法学科)、8つの附属病院を有する医療系総合大学です。昭和医科大学リハビリテーション医学講座はこの特徴を最大限に生かし患者の生命、健康、暮らしを支えることを目標としており、当院のリハビリテーションもその理念のもとに診療を行っております。昭和医科大学付属病院のなかでも当院は横浜市北部地域の急性期医療およびに専門的医療を担っており、多くの患者が入院されます。当科では入院患者がより早期に、より良い社会復帰していただくように、リハビリテーション専門医による指示・統括の下、リハビリテーションアプローチを行っております。

当院で施行している機能療法は、これまで理学療法と作業療法のみでしたが、2020年4月から言語療法も開始しました。機能療法は入院患者に特化しており、原則的に外来での機能療法は行っておりません。

早期リハビリテーション

リハビリテーションを早期から開始することが良好な結果につながることがエビデンスとして明らかになってきており、リハビリテーションの開始時期は年々早くなってきています。当院においても、まだ病状が不安定な時期である救急センターや集中治療室など超急性期から積極的にリハビリテーションを開始しております。また、そのほかの病棟においてもリハビリテーション依頼から開始までのタイムラグをなるべくなくすようにしております。チームアプローチ

リハビリテーションは様々な職種の関わりが必要であり、多職種によるチーム医療が重要となります。当科においても多職種によるカンファレンスを定期的に行い、方向性や目標などを再確認しながらリハビリテーションを進めております。また、栄養サポートチーム・褥瘡管理チームなどの多職種参加型横断的活動を重要視しております。特に、摂食嚥下障害に関しては、当科医師が嚥下造影検査・嚥下内視鏡検査などの評価後に、言語聴覚士・作業療法士による嚥下訓練、病棟看護師による摂食機能療法を行い、嚥下サポートチームのカンファレンス・回診でフォローしていく包括的なアプローチを行っております。歯科・歯科口腔外科

当科は口腔粘膜疾患から歯性感染症、口腔外傷などの口腔外科領域全般の診療を行っております。また、安心・安全な治療を提供するために、歯科麻酔科と連携し静脈麻酔や全身麻酔下による外科治療も行っています。さらに、2020年4月からは昭和医科大学歯科病院障がい者歯科と連携し、静脈麻酔、全身麻酔下での障がい者歯科治療を開始しました。当科は院内または地域の先生方との連携により紹介いただいた患者さんのみを中心に診察しておりますので、初診でおかかりになる場合はかかりつけの先生から紹介状をお持ちになって下さい。

臨床遺伝・ゲノム医療センター

近年の遺伝子解析技術の飛躍的な向上に伴い、様々な診療科において、遺伝学的検査による疾患の診断、治療方針の決定、将来の罹患予測、血縁者との遺伝情報共有など、遺伝診療の重要性が増しています。それらに、各診療科の枠を超えて対応していくため、2020年4月、臨床遺伝・ゲノム医療センターを開設いたしました。

これまで各診療科で対応していた、出生前診断、先天性疾患の診断・診療、多領域にわたる遺伝カウンセリングに加え、2020年より、がんゲノム医療連携病院に指定され、個々の腫瘍細胞の遺伝子情報を基にしたがんゲノム医療を開始していきます。

これらを集約し、3名の臨床遺伝専門医をはじめ、がん治療に精通した医師や薬剤師、認定遺伝カウンセラーがチームとなり、わかりやすく質の高い遺伝診療を提供します。