カリキュラム・シラバス

カリキュラム

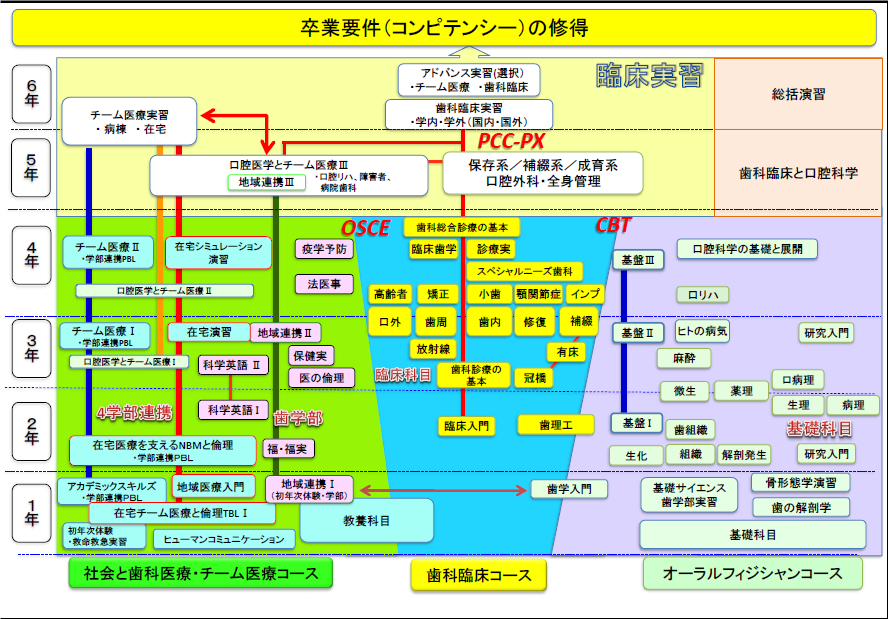

口腔領域の知識・技術をトータルに身に付け、社会に求められる人材をめざす6年間

歯科医師として、そしてこれからのチーム医療人として総合的な口腔領域の知識・技能を身に付け、社会から求められる人材をめざすカリキュラム。他の学部と連携した科目や、数々の演習・実習など、本学ならではの総合的なカリキュラムを展開しています。

- 歯学部 履修系統図

社会と歯科医療コース

歯学部の第一の目標は、「チーム医療人として活躍できる、社会性のある歯科医師」の育成です。「社会における歯科医療」を理解し、患者さんとの信頼関係の上に医療を提供するために、学部外の多くの病院・施設でも実習をし、チーム医療の大切さを学びます。

歯科臨床コース

「診療参加型臨床教育」をカリキュラムの柱とし、早期から臨床現場を体験しながら、医療人としての自覚を持ち、専門の歯科臨床科目を講義と実習で学びます。2年次の「臨床入門」に始まり、3・4年次では、歯科診療の各専門領域を体系的に学んでいきます。歯科シミュレーション実習が充実しているのも歯学部の特長です。オーラルフィジシャンコース

医系総合大学の歯学部である特色を活かし、チーム医療に積極的に従事して国民の健康に貢献できるオーラルフィジシャン(口腔科医)を養成するコースです。歯科基礎系科目から内科的疾患を学ぶ講義や実習を実践しています。問題解決と生涯学習コース

PBLチュートリアル(問題解決型学習)で考え方、解決の仕方等を学びます。社会の変化に対応できる「考える能力」を養います。初年次、3年次、4年次には4学部連携PBLを導入しチーム医療について学びます。

マイクロスコープ下での精密な歯内治療

マイクロスコープ下での精密な歯内治療 歯科クリニックでの初年次体験実習

歯科クリニックでの初年次体験実習 インプラント手術の選択実習

インプラント手術の選択実習診療参加型臨床実習

臨床実習開始前に共用試験(CBT・OSCE)が全国歯学部共通で行われ、合格すると診療参加型臨床実習に参加が認められます。臨床実習参加後も共用試験として歯学系臨床実習後臨床能力試験(臨床実地試験:CPXと一斉技能試験:CSX)が行われるために積極的に診療参加型臨床実習を行っています。臨床参加型実習の成果として総合的な臨床能力が身に付いたか、症例にそって知識が体系化され「歯科医としての臨床能力」の礎となったかを、本学部の到達目標に照らして電子ポートフォリオを用いて確認します。

診療参加型臨床実習の実践

診療参加型臨床実習の実践カリキュラムの特徴

1年次 チーム医療の一員として、患者中心の歯学を実践できる医療人となる事を自覚し、生涯学修の習慣を身に付ける

将来「至誠一貫」の精神を体現し、チーム医療の一員として活躍できる歯科医になるために、初年次全寮制教育、初年次体験実習、学部連携科目を通して多様な背景を持つ人々と良好な関係を保つためのコミュニケーション能力を培います。初年次体験実習では、他者を慮る医療者としての基本的態度を修得します。歯科病院見学を行う事で歯科医師を目指す学習者としての責任を実感し、医療者になるという事を自覚します。また、「歯の解剖学」など一年次初期から専門科目の学修を導入しています。1年次を通して科学的根拠に基づく情報の活用と問題発見、解決を行う基本的学修習慣を身に付けます。

2年次 体の仕組みを理解して“疾患”に向き合う第一歩

歯科には糖尿病や高血圧症など、いろいろな病気(基礎疾患)をもつ患者さんが訪れます。そのため歯科医師は、全身の仕組みや病気についてもよく理解しておかなければなりません。講義や実習を通じて、身体の構造(解剖学・組織学)、神経(生理学)や免疫(微生物学)、代謝(生化学)といった体の仕組みについて深く理解し、それをベースに口腔がんなどの疾患(病理学)やその治療に使う薬(薬理学)について学びます。また、歯学部専用の実習室で歯科治療に使う最新の材料(理工学)に触れるほか、本学の保健医療学部との連携により介護の必要な患者さんへの対応の仕方(衛生学・歯学教育学)を体験します。3年次 基礎科目で学んだ知識に基づいて臨床科目を体系的に幅広く学修し、歯科臨床技能の基本を研鑽していきます

2年次および3年次前期の基礎科目で学修した知識をベースに、全身疾患および口腔疾患の原因や症状、臨床所見、病理像、診断、治療を歯科医師の立場になって、ひとつずつ理解していきます。また、一般歯科臨床の講義・実習や歯科医院での実習を通して歯科臨床技能の知職と技術を段階的に学修し、歯科医師としてのプロフェッショナリズムを本格的に磨いていきます。4年次 発展的な臨床科目を学習し、共用試験および臨床実習に備える

3年次で学習した基本的な臨床科目について引き続き発展した内容を学習し、また小児や高齢の患者さんに対する歯科治療、歯科矯正やインプラントなど、さらに幅広い臨床科目について学習します。講義に続いて実習も行われ、様々な臨床手技を身につけていきます。4年次までで大半の基礎・臨床系科目の講義と実習が修了し、後期にはその集大成として共用試験が行われ、5年次からの臨床実習に備えます。

5年次 診療参加型の臨床実習を通して歯科診療とチーム医療を身をもって知る

洗足キャンパスの歯科病院を中心に、外来や病棟で歯科臨床に参加します。目の前で行われる担当医の診察・診断・治療を通して患者さん中心の医療について指導を受けます。

これまで各科目で学んできた知識・技能・態度を体系的に整理し、現場での行動やコミュニケーションのとり方を学び、現場での気づきや自分の課題を加えて臨床能力を養うステップアップの1年間です。

実習中および実習終了時に、共用試験(PCC-PX)を受験して臨床能力の到達度を確認します。

6年次 卒後の具体像を構築する一歩進んだ臨床実習を経て,国家試験合格へと総括的な学習を行う

4、5月の期間、学生それぞれが卒後の具体像を構築できるよう、各人の関心、興味に基づき、学内の診療科もしくは学外施設、海外の大学(国際交流提携校)にて、一歩進んだ臨床実習を行います。6月からは卒業そして国家試験合格を目指し、基礎、臨床含めて全ての教科でこれまでの総括的な授業が展開されます。その後2回の卒業試験(一部は3回)を経て、歯科医師になる夢を叶えるべく、歯科医師国家試験に臨みます。TOPICS

最先端のインプラント治療を通じて歯科医療の可能性を追究する

私が歯科医師を選んだ理由は、疾患の治療だけでなく、失われた機能の回復まで全てを担う専門性の高さにありました。眼科医や整形外科医とは異なり、歯科医は義歯までも自分の手で作り上げます。私の専門であるインプラント治療では、顎の骨に人工歯根を植立して着脱不要な義歯を実現し、義歯の着脱に不便を感じる患者さんの口腔を機能的かつ審美的にも回復させます。また、内視鏡を用いた低侵襲手術やデジタル技術を駆使した治療方法の開発、即日治療の導入など、最先端の臨床にも取り組んでいます。さらに、顎骨の骨量が少ない患者さんにも適用できる骨移植材料の開発も進めています。教育面では、独自に開発した人工歯肉付き模型を用いた実践的な実習を行っています。昭和医科大学は、指導担任制度や修学支援制度など充実した学習サポート体制を整えています。独自のカリキュラムによって多様な専門分野へと興味を広げ、歯科界の明るい未来を一緒に作っていきましょう。

歯学部インプラント歯科学講座/インプラントセンター長 教授 宗像源博

歯学部インプラント歯科学講座/インプラントセンター長 教授 宗像源博