臨床薬学講座 臨床研究開発学部門

研究室紹介

臨床研究開発学部門は2021年9月に昭和大学薬学部臨床薬理学講座に設置されました。

活動の拠点は昭和医科大学附属烏山病院に置き、臨床薬理研究所、2025年4月に同研究所に新設された創剤学部門とともに研究活動を行っています。

医系総合大学である昭和医科大学の特色を最大限に活かし、基礎研究から臨床応用までをシームレスに繋ぐ、日本をリードするような臨床研究を実施しています。

また、研究活動を通じ、臨床研究の実施に必要な知識とスキルを身につけられるよう実践的な人材育成に取り組んでいます。

活動の拠点は昭和医科大学附属烏山病院に置き、臨床薬理研究所、2025年4月に同研究所に新設された創剤学部門とともに研究活動を行っています。

医系総合大学である昭和医科大学の特色を最大限に活かし、基礎研究から臨床応用までをシームレスに繋ぐ、日本をリードするような臨床研究を実施しています。

また、研究活動を通じ、臨床研究の実施に必要な知識とスキルを身につけられるよう実践的な人材育成に取り組んでいます。

臨床研究開発学部門 教授 肥田典子

臨床研究開発学部門 教授 肥田典子研究活動の目標

他学部や多職種と連携した臨床研究は、昭和医科大学ならではの先進的な取り組みです。

1.小児、高齢者や嚥下困難者におけるアンメットメディカルニーズの解決を目指します。

特に、小児領域の医薬品開発や高齢者の薬物療法における課題に取り組んでいます。

薬学部の基盤系講座や附属病院の診療科との共同研究のほか、臨床薬理研究所に新設された創剤学部門との連携により、製剤開発から臨床応用までを一貫して行うことが可能になりました。

臨床研究開発学部門は、translational researchとベッドサイドからの課題解決研究の両面からアプローチし、医療に貢献します。また、創剤学部門との協働により、患者ニーズに基づいた製剤開発と臨床研究の融合を実現します。

薬学部の基盤系講座や附属病院の診療科との共同研究のほか、臨床薬理研究所に新設された創剤学部門との連携により、製剤開発から臨床応用までを一貫して行うことが可能になりました。

臨床研究開発学部門は、translational researchとベッドサイドからの課題解決研究の両面からアプローチし、医療に貢献します。また、創剤学部門との協働により、患者ニーズに基づいた製剤開発と臨床研究の融合を実現します。

2.臨床研究の質の向上を目指します。

質の高い臨床研究を行うための方策を考案し、ノウハウの蓄積・共有を行います。研究を実施する上で障害となる問題の解決策を提案するためにノウハウの蓄積・共有し、昭和大学薬学部だけでなく、日本全国の病院薬剤師・薬学部の臨床研究の質の向上を目指します。

薬剤師の育成

臨床研究の適切な実施のために必要な知識・方法論の教育を行い、臨床研究を自ら立案、実施することのできる薬剤師の養成を目指します。

また、医薬品開発のプロセス、関連職種の業務内容について、昭和医科大学臨床薬理研究所での治験業務を通じ、医薬品開発に不可欠なマネジメント、コーディネートのスキルを身に着けた人材を育成します。

また、医薬品開発のプロセス、関連職種の業務内容について、昭和医科大学臨床薬理研究所での治験業務を通じ、医薬品開発に不可欠なマネジメント、コーディネートのスキルを身に着けた人材を育成します。

1.論理的思考力の育成

問題解決能力、論理的思考力、科学的思考に基づく研究遂行能力を養成するだけでなく、倫理的配慮の理解も深めます。

卒前教育だけでなく、卒後、附属病院で勤務する臨床薬剤師の研究活動についても、研究計画の立案、書類の作成、倫理委員会の申請など、基本から指導します。昭和医科大学医学部薬理学講座、昭和医科大学統括研究推進センター(SURAC)と連携し、昭和医科大学全体の臨床研究を活性化します。

卒前教育だけでなく、卒後、附属病院で勤務する臨床薬剤師の研究活動についても、研究計画の立案、書類の作成、倫理委員会の申請など、基本から指導します。昭和医科大学医学部薬理学講座、昭和医科大学統括研究推進センター(SURAC)と連携し、昭和医科大学全体の臨床研究を活性化します。

2.臨床研究・医薬品開発のエキスパート育成

昭和医科大学臨床薬理研究所との連携により、GCPや関連法規を遵守した質の高い臨床研究や早期探索臨床試験を学ぶことができます。Ⅱ・Ⅲ相試験については、昭和医科大学の8つの附属病院の臨床研究支援センター・支援室と協力し、新薬開発のプロセスやそれに関わる職種についての体系的に学ぶことができます。

また、臨床薬理研究所創剤学部門との連携により、製剤開発から臨床応用までの一貫した研究プロセスを経験でき、基礎研究から臨床研究まで幅広い知識とスキルを習得できる環境が整っています。

また、臨床薬理研究所創剤学部門との連携により、製剤開発から臨床応用までの一貫した研究プロセスを経験でき、基礎研究から臨床研究まで幅広い知識とスキルを習得できる環境が整っています。

薬学部の学生の皆さんへ

臨床研究開発学部門では、薬学部3年次までに身につけた知識を基盤に、臨床現場の疑問を具体的な研究計画へと発展させていく過程を学びます。ここでの経験は、将来臨床薬剤師として働く際にも、研究者を目指す場合にも、大きな財産となるでしょう。

臨床研究開発学部門は、皆さんの「知りたい」「解決したい」という思いを、目に見える研究成果へと導きます。医療の未来を共に切り開いていく仲間として、皆さんの参加を心よりお待ちしています。

- 臨床現場での疑問を科学的に解決する力を養い、生涯にわたって学び続ける姿勢を身につけます。

- 医師、看護師、理学療法士など、様々な医療従事者との共同研究を通じて、チーム医療の重要性を学びます。

- 基礎研究と臨床応用を結びつける力を養います。新設された創剤学部門との連携により、製剤開発から臨床研究までの一貫したプロセスを学ぶことができます。

大学院進学を検討中の皆さんへ

臨床研究開発学部門は、医療の最前線で活躍する様々な職種の方々と共に研究を進めています。

大学院では、次の充実した研究環境を提供します。

- きめ細やかな研究支援: 研究計画の立案から、統計解析、論文作成まで、経験豊富な教員が丁寧にサポートします。

- 臨床薬理研究所との連携により、早期探索的臨床試験(First-in-Human試験)など、最先端の臨床研究に携わる機会があります。

- 創剤学部門との密接な連携により、製剤開発から臨床試験まで、医薬品開発の全プロセスを俯瞰的に学ぶことができます。

- 製薬企業等とのネットワークを活かし、修了後のキャリアパスについても幅広くサポートします。

医療の未来を共に切り開いていく仲間として、皆さんの参加を心よりお待ちしています。

講座員

教員(専任)

| 役職 | 氏名 | name |

| 教授 | 肥田 典子 | Noriko Hida |

| 講師 | 山崎 太義 | Taigi Yamazaki |

| 講師 | 滝 伊織 | Iori Taki |

教員(兼任)

| 役職 | 氏名 | name |

| 兼任講師 | 井芹 健 | Ken Iseri |

教員(兼担)

| 役職 | 氏名 | name |

| 兼担准教授 | 秋山 雅博 | Masahiro Akiyama |

| 兼担准教授 | 原田 努 | Tsutomu Harada |

研究生

| 氏名 | name | |

| 普通研究生 | 青木 はな子 | Hanako Aoki |

| 普通研究生 | 池浦 温子 | Atsuko Ikeura |

| 普通研究生 | 北島 寿 | Kotobuki Kitajima |

その他

特別研究生:4名

大学院生:19名

学部学生:18名(薬学部6年生:12名、薬学部5年生:8名、薬学部4年生:7名)

マルチドクタープログラム:2名

大学院生:19名

学部学生:18名(薬学部6年生:12名、薬学部5年生:8名、薬学部4年生:7名)

マルチドクタープログラム:2名

研究業績

すべて開く +

2024年度業績

包括連携協定校の日本体育大学と共同で、学生アスリートの服薬行動とスポーツファーマシストの役割に関するアンケート調査を実施し、その成果を学会で発表いたしました。また、東京都市大学との共同研究に着手し、医工連携研究を進めています。その他、研究機関と共同で新規製剤の開発に関する臨床試験や複数企業と医薬品に関する臨床試験を実施し、産官学と連携した多角的な研究活動を展開しました。

また、2024年度は、2名の研究者が博士号を取得しました。大学院生は「大規模保険請求データを用いた精神疾患を伴う就労者の注意欠如多動症(ADHD)の診断時期の評価」という社会的意義の高いテーマで、また当部門の滝 伊織講師は「シプロフロキサシンの薬物動態にとろみ調整食品が及ぼす影響~成人男性における比較試験~」という臨床的に重要なテーマで、それぞれ学位を授与されました。

さらに、当研究室の学部生・大学院生が日本薬学会第145年会において学生優秀発表賞を2件受賞するなど、若手研究者の活躍も目覚ましく、次世代を担う人材の育成も着実に進んでいます。研究室一同、これからも社会に貢献する質の高い薬学研究を推進し、医療の発展に寄与してまいります。

1)原著論文

1.Hisaoka K, Matsuda S, Minoura K, Yamaguchi H, Ichikawa Y, Mizunuma M, Kobayashi R, Morimoto Y, Takeuchi M, Fukuda K, Nakamura R, Hori S, Yamazaki T, Sambe T, Kawakubo H, Kitagawa Y. Identifying the Trends of Urinary microRNAs within Extracellular Vesicles for Esophageal Cancer. Cancer, 16(9):1698-1707, 2024年04月, DOI: 10.3390/cancers16091698

2.Baba Y, Hida N, Sambe T, Abe M, Kabasawa N, Sakai H, Yosimura K, Fukuda T. Efficacy of Venetoclax and Azacitidine in Acute Myeloid Leukemia Compared to Azacitidine Monotherapy: Real-World Experience. Anticancer Research, 44 (5):2003-2007, 2024年04月, DOI: 10.21873/anticanres.17003

3.Miyamoto K, Takayasu H, Katsuki S, Maeda A, Suzuki K, Nakamura M, Hida N, Sambe T, Yagi M, Sasaki J, Hayashi M, Dohi K. Reply to Maxwell, A. Comment on “Miyamoto et al. Laryngopharyngeal Mucosal Injury Due to Nasogastric Tube Insertion during Cardiopulmonary Resuscitation: A Retrospective Cohort Study. J. Clin. Med, 13(12):3448, 2024年06月, DOI: 10.3390/jcm13010261

4.肥田典子, 中島貴子, 岩井隆暁, 渡辺紀子, 叶健, 河城孝史, 益田典幸. アダプティブデザインによるエルロチニブ錠25mg/150mg「NK」の健康成人被験者を対象とした生物学的同等性試験. 臨床薬理. 55(3):117-124, 2024年06月, DOI: 10.3999/jscpt.55.3_117

5.Iseri K, Mizobuchi M, Shishido K, Hida N. Association between CKD-MBD and hip bone microstructures in dialysis patients. Clin Kidney J, 17(8) sfae240, 2024年08月, DOI: 10.1093/ckj/sfae240

6.Ando M, Taki I, Yamazaki T, Hida N. Medication Adherence among Japanese Patients with Developmental Disabilities: A Survey Study. Frontiers in Psychiatry. 15, 2024年10月, DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1431604

7.Iseri K, Hida N. Risk Factors for Osteonecrosis of the Jaw in Patients with Chronic Kidney Disease: A Nested Case-Control Study. J Bone Miner Res. 40(2):262-269, 2025年02月, DOI: 10.1093/jbmr/zjae193

8.Hida N, Serizawa F, Sambe T, Nakamura A, Harada T. The Feasibility of the Repeated Administration of Acetylsalicylic Acid Mini-Tablets to Children with Kawasaki Disease: A Pilot Study. Pharmaceutics, 17(3):333, 2025年03月, DOI:10.3390/pharmaceutics17030333

9.Sakoda H, Tsuboko Y, Okamoto Y, Yamamoto E, Taki I, Yamazaki T, Toju A, Ryu K, Sambe T, Hida N. Compressive Loads Generated by Microneedle Arrays: Measurements at Multiple Body Locations in Healthy Adults. Advanced Biomedical Engineering, in press

2)総説・著書・他

1.三邉武彦, 肥田典子. 複数の医薬品を粉砕して投与する際の注意点. 調剤と情報, 30(9) :36-30(2024.07)

2.肥田典子. 研究成果を患者に届けることを目指して, ファルマシア(2024.8)

3.肥田典子. 臨床試験学会初の学生セッションを開催して「学生とプロフェッショナルで共に学ぶ臨床試験業界の人材育成」. 薬理と治療, 52(1):10-12(2024.11)

4.肥田典子、西﨑祐史. シンポジウム9/魅力あふれるCRCを目指してー業務の効率化の観点から働き方を見直してみようー. 薬理と治療, 52(10):1130-1138(2024.11)

3)学会発表

1.井芹健, 後藤洋仁, 肥田典子. 慢性腎臓病患者におけるフィブラートと心血管イベントの関連. 第67回日本腎臓学会学術総会(2024.06)

2.大野泰裕, 真田建史, 廣瀬俊輔, 橘知之, 杉田秀太郎, 宮保嘉津真, 齋藤清美, 肥田典子, 岩波明. 統合失調症患者の抗精神病薬投与量と血中アディポネクチン(APN)濃度との関連. 第120回日本精神神経学会学術総会(2024.06)

3.小野向日葵, 香川直輝, 泉美貴, 緒方浩顕, 川原千香子, 土屋静馬, 有馬牧子, 古田厚子, 後藤理英子, 大城剛志, 塚田愛, 肥田典子, 木内裕二. 医学生による,「昭和大学臨床ニーズマッチング会」への参加を通じた医工連携事業への挑戦. 第56回日本医学教育学会大会(2024.08)

4.本橋理一, 大林優理奈, 西村実紀, 渡邊常樹, 藤田吉明, 肥田典子, 中村明弘, 原田努. 小児を対象としたプレドニゾロンの服薬に関する実態調査. 日本病院薬剤師会関東ブロック第54回学術大会 in Saitama(2024.08)

5.山崎太義, 滝伊織, 倉持光知子, 河野陽子, 當重明子, 馬場勇太, 三邉武彦, 小林真一, 肥田典子. 健康成人を対象とした骨髄穿刺試験における診療科との連携~臨床研究ニーズに合わせた実施体制の構築~. 第24回 CRCと臨床試験のあり方を考える会議in Sapporo (2024.09)

6.迫田秀行, 坪子侑佑, 岡本吉弘, 山本栄一, 滝伊織, 山崎太義, 當重明子, 龍家圭, 三邉武彦, 肥田典子. Measurement the compressive load generated during application of microneedle array using an applicator(アプリケーターを用いたマイクロニードルアレイの打ち込み時に発生する圧縮荷重の測定). 生体医工学シンポジウム2024(2024.09)

7.Yasuhiro Ohno, Kiyomi Saito, Katsuma Miyaho, Shutaro Sugita, Hiroki Sasamori, Kazuki Shinmura, Noriko Hida, Kenji Sanada. Relationship between serum adipokines, psychiatric symptoms, and antipsychotics in patients with chronic schizophrenia. 37th European College of Neuropsychopharmacology congress(第37回欧州神経精神薬理学会議)(2024.09)

8.馬場勇太, 肥田典子, 三邉武彦, 前田和郁, 上杉由香, 阿部真麻, 蒲澤宣幸, 酒井広隆, 吉村清, 福田哲也. 急性骨髄性白血病における減量したベネトクラクス・アザシチジン併用療法の有用性. 第86回日本血液学会学術集会(2024.10)

9.香西秀紀, 芳賀秀郷, 梅原郷人, 藤田昭彦, 龍家圭, 肥田典子, 前川英利香, 西村咲紀, 中納治久. カマタマーレ讃岐トップチームに実施したデンタルチェック結果の詳細. 日本スポーツ歯科医学会第35回総会・学術大会(2024.10)

10.湯川朱夏, 松川駿介, 肥田典子, 山崎太義, 滝伊織, 藤田吉明, 三邉武彦, 中村明弘, 原田努. インドメタシン含有口腔粘膜炎治療薬の新規剤型開発及び製剤特性評価. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

11.肥田典子, 龍家圭, 水上拓也, 諸星北人, 井上永介, 小林真一, 三邉武彦. 臨床研究アドバイザーによる臨床薬剤師のための研究支援. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

12.滝伊織, 山崎太義, 高橋伸幸, 山本明和, 當重明子, 池浦温子, 井上永介, 三邉武彦, 水上拓也, 内田直樹, 原田努, 肥田典子. とろみ水はシプロフロキサシンの薬物動態に影響を与えるか?〜健康成人男性を対象としたシプロフロキサシンの薬物動態比較試験〜. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

13.太田品子, 嘉手納未季, 馬目瑤子, 姜世野, 佐藤ゆり絵, 小野慎之介, 徳増梨乃, 原田努, 龍家圭, 肥田典子. 昭和大学歯科病院における障がい者の服用薬剤とその服用方法に関する実態調査. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

14.肥田典子. 臨床現場に適した小児製剤開発の道標 ~最適な小児用製剤を現場に届ける~. 第51回日本小児臨床薬理学会学術集会(2024.11)

15.田村将希, 芳賀秀郷, 龍家圭, 新田雅一, 肥田典子, 三邉武彦, 神原雅典, 古屋貫治, 安部聡子, 阿蘇卓也, 西中直也, 三邉武幸. 大学ラグビー選手のポジションの違いによる、身体機能の検討. 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会(2024.11)

16.肥田典子, 山崎太義, 滝伊織, 龍家圭, 三邉武彦, 須永美歌子. 学生アスリートの服薬行動からみたスポーツ現場における薬剤師の役割. 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会(2024.11)

17.肥田典子, 諸星北人, 龍家圭, 水上拓也, 井上永介, 小林真一, 三邉武彦. 相談者の職種別にみた臨床研究アドバイザーの利用実態と今後の展望:3年間の相談内容分析から. 第15回北部医学会(2025.01)

18.肥田典子, 三邉武彦, 秋田尚樹, 瀬戸山紀彰, 中村加奈美, 岸園のぞみ, 窪田有翔. アカデミアとCROの協同によるPPI普及活動:産官学民連携の可能性と課題. 日本臨床試験学会第16回学術集会総会(2025.03)

19.肥田典子. 臨床研究の悩みを解決するためのSURAC活用術. 藤が丘病院・リハビリテーション病院合同開催 第10回研究発表会(2025.03)

20.松川駿介, 肥田典子, 百賢二, 内倉健, 山崎太義, 滝伊織, 湯川朱夏, 藤⽥吉明, 中村明弘, 原⽥努. ⼝腔内に適⽤する製剤の評価法の開発.日本薬学会第145年会(2025.03)

21.今井梨可, 杉山幸翼, 佐藤謙介, 青木はな子, 内山純, 大谷壽一, 肥田典子, 中野僚太, 草野麻衣子, 河添仁, 秋山雅博. 環境中親電子物質による腸内細菌タンパク質への化学修飾を介した酵素機能への影響.日本薬学会第145年会(2025.03)

22.齊藤清美, 肥田典子, 大野泰裕, 真田建史, 中村明弘. 統合失調症患者におけるアディポネクチン濃度に影響を与える因子の探索.日本薬学会第145年会(2025.03)

23.湯川朱夏, 松川駿介, 肥田典子, 百賢二, 内倉健, 山崎太義, 滝伊織, 藤田吉明, 中村明弘, 原田努. インドメタシン口腔用スプレー製剤の製剤設計と溶出挙動の評価.日本薬学会第145年会(2025.03)

また、2024年度は、2名の研究者が博士号を取得しました。大学院生は「大規模保険請求データを用いた精神疾患を伴う就労者の注意欠如多動症(ADHD)の診断時期の評価」という社会的意義の高いテーマで、また当部門の滝 伊織講師は「シプロフロキサシンの薬物動態にとろみ調整食品が及ぼす影響~成人男性における比較試験~」という臨床的に重要なテーマで、それぞれ学位を授与されました。

さらに、当研究室の学部生・大学院生が日本薬学会第145年会において学生優秀発表賞を2件受賞するなど、若手研究者の活躍も目覚ましく、次世代を担う人材の育成も着実に進んでいます。研究室一同、これからも社会に貢献する質の高い薬学研究を推進し、医療の発展に寄与してまいります。

1)原著論文

1.Hisaoka K, Matsuda S, Minoura K, Yamaguchi H, Ichikawa Y, Mizunuma M, Kobayashi R, Morimoto Y, Takeuchi M, Fukuda K, Nakamura R, Hori S, Yamazaki T, Sambe T, Kawakubo H, Kitagawa Y. Identifying the Trends of Urinary microRNAs within Extracellular Vesicles for Esophageal Cancer. Cancer, 16(9):1698-1707, 2024年04月, DOI: 10.3390/cancers16091698

2.Baba Y, Hida N, Sambe T, Abe M, Kabasawa N, Sakai H, Yosimura K, Fukuda T. Efficacy of Venetoclax and Azacitidine in Acute Myeloid Leukemia Compared to Azacitidine Monotherapy: Real-World Experience. Anticancer Research, 44 (5):2003-2007, 2024年04月, DOI: 10.21873/anticanres.17003

3.Miyamoto K, Takayasu H, Katsuki S, Maeda A, Suzuki K, Nakamura M, Hida N, Sambe T, Yagi M, Sasaki J, Hayashi M, Dohi K. Reply to Maxwell, A. Comment on “Miyamoto et al. Laryngopharyngeal Mucosal Injury Due to Nasogastric Tube Insertion during Cardiopulmonary Resuscitation: A Retrospective Cohort Study. J. Clin. Med, 13(12):3448, 2024年06月, DOI: 10.3390/jcm13010261

4.肥田典子, 中島貴子, 岩井隆暁, 渡辺紀子, 叶健, 河城孝史, 益田典幸. アダプティブデザインによるエルロチニブ錠25mg/150mg「NK」の健康成人被験者を対象とした生物学的同等性試験. 臨床薬理. 55(3):117-124, 2024年06月, DOI: 10.3999/jscpt.55.3_117

5.Iseri K, Mizobuchi M, Shishido K, Hida N. Association between CKD-MBD and hip bone microstructures in dialysis patients. Clin Kidney J, 17(8) sfae240, 2024年08月, DOI: 10.1093/ckj/sfae240

6.Ando M, Taki I, Yamazaki T, Hida N. Medication Adherence among Japanese Patients with Developmental Disabilities: A Survey Study. Frontiers in Psychiatry. 15, 2024年10月, DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1431604

7.Iseri K, Hida N. Risk Factors for Osteonecrosis of the Jaw in Patients with Chronic Kidney Disease: A Nested Case-Control Study. J Bone Miner Res. 40(2):262-269, 2025年02月, DOI: 10.1093/jbmr/zjae193

8.Hida N, Serizawa F, Sambe T, Nakamura A, Harada T. The Feasibility of the Repeated Administration of Acetylsalicylic Acid Mini-Tablets to Children with Kawasaki Disease: A Pilot Study. Pharmaceutics, 17(3):333, 2025年03月, DOI:10.3390/pharmaceutics17030333

9.Sakoda H, Tsuboko Y, Okamoto Y, Yamamoto E, Taki I, Yamazaki T, Toju A, Ryu K, Sambe T, Hida N. Compressive Loads Generated by Microneedle Arrays: Measurements at Multiple Body Locations in Healthy Adults. Advanced Biomedical Engineering, in press

2)総説・著書・他

1.三邉武彦, 肥田典子. 複数の医薬品を粉砕して投与する際の注意点. 調剤と情報, 30(9) :36-30(2024.07)

2.肥田典子. 研究成果を患者に届けることを目指して, ファルマシア(2024.8)

3.肥田典子. 臨床試験学会初の学生セッションを開催して「学生とプロフェッショナルで共に学ぶ臨床試験業界の人材育成」. 薬理と治療, 52(1):10-12(2024.11)

4.肥田典子、西﨑祐史. シンポジウム9/魅力あふれるCRCを目指してー業務の効率化の観点から働き方を見直してみようー. 薬理と治療, 52(10):1130-1138(2024.11)

3)学会発表

1.井芹健, 後藤洋仁, 肥田典子. 慢性腎臓病患者におけるフィブラートと心血管イベントの関連. 第67回日本腎臓学会学術総会(2024.06)

2.大野泰裕, 真田建史, 廣瀬俊輔, 橘知之, 杉田秀太郎, 宮保嘉津真, 齋藤清美, 肥田典子, 岩波明. 統合失調症患者の抗精神病薬投与量と血中アディポネクチン(APN)濃度との関連. 第120回日本精神神経学会学術総会(2024.06)

3.小野向日葵, 香川直輝, 泉美貴, 緒方浩顕, 川原千香子, 土屋静馬, 有馬牧子, 古田厚子, 後藤理英子, 大城剛志, 塚田愛, 肥田典子, 木内裕二. 医学生による,「昭和大学臨床ニーズマッチング会」への参加を通じた医工連携事業への挑戦. 第56回日本医学教育学会大会(2024.08)

4.本橋理一, 大林優理奈, 西村実紀, 渡邊常樹, 藤田吉明, 肥田典子, 中村明弘, 原田努. 小児を対象としたプレドニゾロンの服薬に関する実態調査. 日本病院薬剤師会関東ブロック第54回学術大会 in Saitama(2024.08)

5.山崎太義, 滝伊織, 倉持光知子, 河野陽子, 當重明子, 馬場勇太, 三邉武彦, 小林真一, 肥田典子. 健康成人を対象とした骨髄穿刺試験における診療科との連携~臨床研究ニーズに合わせた実施体制の構築~. 第24回 CRCと臨床試験のあり方を考える会議in Sapporo (2024.09)

6.迫田秀行, 坪子侑佑, 岡本吉弘, 山本栄一, 滝伊織, 山崎太義, 當重明子, 龍家圭, 三邉武彦, 肥田典子. Measurement the compressive load generated during application of microneedle array using an applicator(アプリケーターを用いたマイクロニードルアレイの打ち込み時に発生する圧縮荷重の測定). 生体医工学シンポジウム2024(2024.09)

7.Yasuhiro Ohno, Kiyomi Saito, Katsuma Miyaho, Shutaro Sugita, Hiroki Sasamori, Kazuki Shinmura, Noriko Hida, Kenji Sanada. Relationship between serum adipokines, psychiatric symptoms, and antipsychotics in patients with chronic schizophrenia. 37th European College of Neuropsychopharmacology congress(第37回欧州神経精神薬理学会議)(2024.09)

8.馬場勇太, 肥田典子, 三邉武彦, 前田和郁, 上杉由香, 阿部真麻, 蒲澤宣幸, 酒井広隆, 吉村清, 福田哲也. 急性骨髄性白血病における減量したベネトクラクス・アザシチジン併用療法の有用性. 第86回日本血液学会学術集会(2024.10)

9.香西秀紀, 芳賀秀郷, 梅原郷人, 藤田昭彦, 龍家圭, 肥田典子, 前川英利香, 西村咲紀, 中納治久. カマタマーレ讃岐トップチームに実施したデンタルチェック結果の詳細. 日本スポーツ歯科医学会第35回総会・学術大会(2024.10)

10.湯川朱夏, 松川駿介, 肥田典子, 山崎太義, 滝伊織, 藤田吉明, 三邉武彦, 中村明弘, 原田努. インドメタシン含有口腔粘膜炎治療薬の新規剤型開発及び製剤特性評価. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

11.肥田典子, 龍家圭, 水上拓也, 諸星北人, 井上永介, 小林真一, 三邉武彦. 臨床研究アドバイザーによる臨床薬剤師のための研究支援. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

12.滝伊織, 山崎太義, 高橋伸幸, 山本明和, 當重明子, 池浦温子, 井上永介, 三邉武彦, 水上拓也, 内田直樹, 原田努, 肥田典子. とろみ水はシプロフロキサシンの薬物動態に影響を与えるか?〜健康成人男性を対象としたシプロフロキサシンの薬物動態比較試験〜. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

13.太田品子, 嘉手納未季, 馬目瑤子, 姜世野, 佐藤ゆり絵, 小野慎之介, 徳増梨乃, 原田努, 龍家圭, 肥田典子. 昭和大学歯科病院における障がい者の服用薬剤とその服用方法に関する実態調査. 第34回日本医療薬学会(2024.11)

14.肥田典子. 臨床現場に適した小児製剤開発の道標 ~最適な小児用製剤を現場に届ける~. 第51回日本小児臨床薬理学会学術集会(2024.11)

15.田村将希, 芳賀秀郷, 龍家圭, 新田雅一, 肥田典子, 三邉武彦, 神原雅典, 古屋貫治, 安部聡子, 阿蘇卓也, 西中直也, 三邉武幸. 大学ラグビー選手のポジションの違いによる、身体機能の検討. 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会(2024.11)

16.肥田典子, 山崎太義, 滝伊織, 龍家圭, 三邉武彦, 須永美歌子. 学生アスリートの服薬行動からみたスポーツ現場における薬剤師の役割. 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会(2024.11)

17.肥田典子, 諸星北人, 龍家圭, 水上拓也, 井上永介, 小林真一, 三邉武彦. 相談者の職種別にみた臨床研究アドバイザーの利用実態と今後の展望:3年間の相談内容分析から. 第15回北部医学会(2025.01)

18.肥田典子, 三邉武彦, 秋田尚樹, 瀬戸山紀彰, 中村加奈美, 岸園のぞみ, 窪田有翔. アカデミアとCROの協同によるPPI普及活動:産官学民連携の可能性と課題. 日本臨床試験学会第16回学術集会総会(2025.03)

19.肥田典子. 臨床研究の悩みを解決するためのSURAC活用術. 藤が丘病院・リハビリテーション病院合同開催 第10回研究発表会(2025.03)

20.松川駿介, 肥田典子, 百賢二, 内倉健, 山崎太義, 滝伊織, 湯川朱夏, 藤⽥吉明, 中村明弘, 原⽥努. ⼝腔内に適⽤する製剤の評価法の開発.日本薬学会第145年会(2025.03)

21.今井梨可, 杉山幸翼, 佐藤謙介, 青木はな子, 内山純, 大谷壽一, 肥田典子, 中野僚太, 草野麻衣子, 河添仁, 秋山雅博. 環境中親電子物質による腸内細菌タンパク質への化学修飾を介した酵素機能への影響.日本薬学会第145年会(2025.03)

22.齊藤清美, 肥田典子, 大野泰裕, 真田建史, 中村明弘. 統合失調症患者におけるアディポネクチン濃度に影響を与える因子の探索.日本薬学会第145年会(2025.03)

23.湯川朱夏, 松川駿介, 肥田典子, 百賢二, 内倉健, 山崎太義, 滝伊織, 藤田吉明, 中村明弘, 原田努. インドメタシン口腔用スプレー製剤の製剤設計と溶出挙動の評価.日本薬学会第145年会(2025.03)

2023年度業績

2023年12月に開催された第44回日本臨床薬理学会学術総会では、山崎講師が学生とともに実施した「リモートSDVの導入状況と今後に向けた課題~治験効率化を目指して~」研究において優秀演題賞を受賞しました。

1) 原著論文

2)総説・著書

3) 学会発表

1) 原著論文

- Kenji Momo, Erika Maeda, Haruka Hattori, Haruka Isozaki, Hiroko Takita, Hokuto Morohoshi, Kakei Ryu, Noriko Hida, Takehiko Sambe, Nahoko Shirato. Descriptive study on a nationwide exploratory questionnaire survey of emergency contraceptive pills and their sexual history and knowledge in Japan: FIKA study. Bulletins of the Pharmaceutical Society of Japan、46(9):1296-1303, 2023

- Hida Noriko, Yamazaki Taigi, Fujita Yoshiaki, Noda Hidehiro, Sambe Takehiko, Ryu Kakei, Mizukami Takuya, Takenoshita Sachiko, Uchida Naoki, Nakamura Akihiro, Harada Tsutomu. A Study on Pharmacokinetics of Acetylsalicylic Acid Mini-Tablets in Healthy Adult Males—Comparison with the Powder Formulation. Pharmaceutics、15(8): 2079, 2023

- Hirohito Goto, Ken Iseri, Noriko Hida. Fibrates and the risk of cardiovascular outcomes in chronic kidney disease patients: A nested case-control study. Nephrology Dialysis Transplantation、0(0):1-7, 2023

- Mutsumi Ando, Kenji Momo, Noriko Hida, Taigi Yamazaki, Iori Taki, Tsutomu Nagai, Takashi Yoshio, Masahiro Kurosawa. Assessment of diagnosis timing of attention-deficit/hyperactivity disorder in working-age workers with psychiatric diseases using large claims data. Bulletins of the Pharmaceutical Society of Japan、46(9):1211-1216, 2023

- Kazuyuki Miyamoto, Hiromi Takayasu, Shino Katsuki, Atsuo Maeda, Keisuke Suzuki, Motoyasu Nakamura, Noriko Hida, Takehiko Sambe, Masaharu Yag, Jun Sasaki, Munetaka Hayashi, Kenji Dohi. Laryngopharyngeal Mucosal Injury Due to Nasogastric Tube Insertion during Cardiopulmonary Resuscitation: A Retrospective Cohort Study. J. Clin. Med、13(1): 261, 2024[s1] [ty2]

- 三浦 淳,近藤宏明,山崎太義,中川秀稔,飛松佳江,平岩直樹.ゾニサミドOD錠25 mg TRE「ニプロ」/「ZE」/「DSEP」の健康成人における生物学的同等性試験.診療と新薬、61(2): 73-90, 2023

- Kazuhiko Hisaoka, Satoru Matsuda, Kodai Minoura, Hiroki Yamaguchi, Yuki Ichikawa, Mika Mizunuma, Ryota Kobayashi, Yosuke Morimoto, Masashi Takeuchi, Kazumasa Fukuda, Rieko Nakamura, Shutaro Hori, Taigi Yamazaki, Takehiko Sambe, Hirofumi Kawakubo, Yuko Kitagawa. Monitoring tumor burden using urinary microRNA within extracellular vesicles for esophageal cancer. Cancers(in press)[s3] [ty4]

2)総説・著書

- 倉田なおみ,秋下雅弘,柴田斉子,戸原玄,西村美里,鈴木啓介,肥田典子.介護施設・在宅医療のための、「食事状況から導く、薬の飲み方ガイド」.株式会社社会保険研究所(2023/6/3)

3) 学会発表

- Midori Shima,Takehiko Sambe,Takuya Miwa,Koichiro Yoneyama,Takaaki Ishida,Ryoto Ozaki,Taigi Yamazaki,Shinichi Kobayashi. Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of Single Subcutaneous Injection of NXT007, an Emicizumab-Based Next-Generation Bispecific Antibody, in Healthy Volunteers (NXTAGE Study).国際血栓止血学会(モントリオール2023.6.28)

- 三井奈緒,川崎萌子,三井遼,髙野雅嘉,三邉武彦,島本一志,肥田典子,原田努.半固形化栄養法後の下痢はpHによる粘性変化が原因か?.第29回日本摂食嚥下リハビリテーション学会(横浜2023.9.2)

- 肥田典子. PPI促進のためにアカデミアができること.第23回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2023(岡山2023.916)

- 山崎太義.「治験」の現場で働く薬学部教員が学生に教えるCRCとして働く選択肢.第23回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2023(岡山2023.916)

- 山崎太義,髙田絢子,亀井久美子,滝伊織,小林真一,肥田典子.治験中の体調管理アプリを用いた被験者管理~実施医療機関側視点でのアナログからデジタルに向けてのアクセルとブレーキ~.第23回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2023(岡山2023.916)

- Noriko Hida, Hidehiro Noda, Kazuhiro Shiota, Nao Tagawa, Taro Kamiya, Takanari Fujii, Takehiko Sambe, Tsutomu Harada. Case report:Sequential administration of aspirin mini-tablets to patients with Kawasaki disease in Japan. 15thEuPFI(Glasgow 2023.9.20)

- Tsutomu Harada, Nao Mitsui, Noriko Hida, Taro Kamiya, Taigi Yamazaki, Jumpei Saito, Akimasa Yamatani, Akihiro Nakamura, Hidefumi Nakamura. Evaluation of Ease of Taking Pediatric Formulations among Children Aged 6–23 Months Using a Composite Endpoint of Swallowability and Mood: An Exploratory, Randomized Crossover Study. 15thEuPFI(Glasgow 2023.9.20)

- 肥田典子,三邉武彦,滝伊織,安藤睦実,山崎太義,神谷太郎.医学部3年生による小児用医薬品の味・匂いに関する許容性評価.第50回 小児臨床薬理学会(大阪2023.10.1)

- 三井奈緒,内田朱音,三邉武彦,山崎太義,滝伊織,原田努,肥田典子.ミニタブレットの服用性向上に向けた乳幼児の服薬に関する実態調査.第50回 小児臨床薬理学会(大阪2023.10.1)

- 滝伊織,安藤睦実,山崎太義,神谷太郎,三邉武彦,肥田典子.他職種の専門性の理解を深めるための調剤・服薬体験実習―医学部小児科領域での取り組み―.第8回日本薬学教育学会大会(熊本2023.8.20)

- 百賢二,前田絵里加,服部はるか,磯﨑遥,瀧田寛子,諸星北人,龍家圭,肥田典子,三邉武彦,白土なほ子.本邦における性交渉ならびに緊急避妊薬の使用に関する全国実態調査.第33回日本医療薬学会年会(仙台2023.11.5)

- 肥田典子,川口玲音,今関友香,三邉武彦,安藤睦実,滝伊織,山崎太義.運動習慣のある薬学部女子学生とスポーツファーマシストとの関わり.第14回スポーツ運動科学研究所研究発表会(東京2023.11.25)

- 白土なほ子,瀧田寛子,前田絵里加,服部はるか,磯﨑遥,諸星北人,龍家圭,肥田典子,三邉武彦,関沢明彦,百賢二.日本人女性における性交渉ならびに避妊方法に関する全国実態調査.第38回日本女性医学学会学術集会(徳島2023.12.2)

- 瀧田寛子,白土なほ子,前田絵里加,服部はるか,磯﨑遥,諸星北人,龍家圭,肥田典子,三邉武彦,関沢明彦,百賢二.日本人女性における性教育に対する意識と初交年齢や海外居住経験など背景因子に関する全国実態調査.第38回日本女性医学学会学術集会(徳島2023.12.2)

- 山崎太義,大嶺優奈,堀野心,尾崎翔音,安藤睦実,滝伊織,肥田典子.リモートSDVの導入状況と今後に向けた課題~治験効率化を目指して~.第44回日本臨床薬理学会(神戸2023.12.15)

- 安藤睦実,滝伊織,山崎太義,肥田典子.発達障害患者の服薬実態に関する調査~患者が求めるお薬手帳へのニーズの探索~.第44回日本臨床薬理学会(神戸2023.12.15)

- 齊藤清美,肥田典子,大野泰裕,真田建史,中村明弘.統合失調症患者のバイオマーカーとしての唾液アディポネクチン 〜健常者および血中濃度との比較〜.日本薬学会第144年会(横浜2024.3.29)

- 太田品子,宗像源博,清原秀一,龍家圭,肥田典子.舌下免疫療法中に生じたインプラント周囲炎の1例.日本薬学会第144年会(横浜2024.3.30)

- 松川駿介、高木理沙、伊部瑞希、百賢二、内倉健、肥田 典子、藤田吉明、中村明弘、原田努.インドメタシン口腔用貼付フィルム剤の製剤設計と溶出挙動の評価.日本薬学会第144年会(横浜2024.3.31)

2022年度業績

薬学部薬剤学部門・病院薬剤学講座と口腔粘膜適応製剤の安全性評価やアセトアミノフェンゼリー製剤の生物学的同等性の検討のほか、医学部 呼吸器・アレルギー内科と気管支喘息患者を対象とした研究など、さまざまな部門と共同研究を実施しました。

いずれの研究も臨床薬理研究所の皆様のご支援によって、円滑に研究が進んでいます。

薬学部の学生とともに自主研究にも取り組んでおり、2022年12月に開催された第43回日本臨床薬理学会学術総会で滝助教が学生とともに実施した「精神科患者さんのための服薬支援ツール開発に向けた医療者、患者のニーズ調査」研究において優秀演題賞を受賞しました。

1) 原著論文

2)総説・著書

なし

3) 学会発表

いずれの研究も臨床薬理研究所の皆様のご支援によって、円滑に研究が進んでいます。

薬学部の学生とともに自主研究にも取り組んでおり、2022年12月に開催された第43回日本臨床薬理学会学術総会で滝助教が学生とともに実施した「精神科患者さんのための服薬支援ツール開発に向けた医療者、患者のニーズ調査」研究において優秀演題賞を受賞しました。

1) 原著論文

- 阿部光香,恩地由美,龍家圭,三邉武彦,肥田典子,内田直樹.スギ花粉症患者における呼気中一酸化窒素濃度の臨床的意義と問題点.昭和学士会雑誌、82(4):274-284, 2022

- Kazuki Miyazaki, Noriko Hida, Taro Kamiya, Taigi Yamazaki, Nobuhiro Murayama, Miyu Kuroiwa, Naomi Kurata, Yoichi Ishikawa, Shinji Yamashita, Hidefumi Nakamura, Akihiro Nakamura, Tsutomu Harada. Comparative acceptability of mini-tablets, fine granules, and liquid formulations in young children: An exploratory randomised crossover study. Journal of Drug Delivery Science and Technology、70: 103-154, 2022

- Mengyan Deng,Noriko Hida,Taigi Yamazaki,Ryo Morishima,Yuka Kato,Yoshiaki Fujita,Akihiro Nakamura,Tsutomu Harada. Comparison of Bitterness Intensity between Prednisolone and Quinine in a Human Sensory Test Indicated Individual Differences in Bitter-Taste Perception. Pharmaceutics、14(11):2454-2462, 2022

- Takenori Ichimura.Daisuke Ichikura.Miwa Hinata.Noriko Hida.Toshiyuki Baba. Thyroid dysfunction with atezolizumab plus bevacizumab after lenvatinib in hepatocellular carcinoma. A case seriesSAGE Publishing and SAGE Open Medical Case Reports、11: 1-5,2023

2)総説・著書

なし

3) 学会発表

- 倉田なおみ,秋下雅弘,柴田斉子,戸原玄,西村美里,鈴木啓介,肥田典子.摂食嚥下障害-食事状況から導く薬の剤形選択-.第6回日本老年薬学会学術大会(WEB 2022.5.15)

- 肥田典子,山崎太義,藤田吉明,野田秀裕,三井奈緒,三邉武彦,水上拓也,龍家圭,内田直樹,村山信浩,中村明弘,原田努.健康成人男性におけるアスピリンミニタブレットとアスピリン散の生物学的同等性に関する検討.日本薬剤学会第37年会(WEB 2022.5.28)

- 鄧夢妍, 肥田典子, 山崎太義, 森島崚, 加藤優果, 藤田吉明, 中村明弘, 原田努. 小児の服薬上問題となるプレドニゾロンの官能試験による苦味の評価. 日本薬剤学会第37年会(WEB 2022.5.28)

- 今村知世,三邉武彦,肥田典子,山崎太義,水上拓也,龍家圭,福永航也,莚田泰誠,宮川春菜,内山成人,内田直樹,小林真一.健康成人女性を対象としたエクオール含有食品エクエルと乳がん内分泌療法薬の相互作用に関する薬物動態試験 (jRCTs031200084).第30回日本乳癌学会学術総会(横浜2022.7.2)

- 肥田典子,山崎太義,滝伊織.スモールグループディスカッションを中心とした臨床研究の計画立案~4年次「薬学研究入門」における臨床研究教育に関する新たな取組~.第7回日本薬学教育学会大会(WEB 2022.8.20)

- 肥田典子.服薬状況調査、口腔内残薬調査の報告-嚥下機能低下に伴う服薬困難に対応するためのアルゴリズム作成のための研究より-.第32回日本医療薬学会年会(髙崎・WEB 2022.9.23)

- 鈴木慎太郎,相良博典,肥田典子,矢野怜.今、働き方改革に必要な取り組み、若手医師からの提言 大学病院における取り組み 昭和大学でのDecent Works Projectsから.第71回日本アレルギー学会学術大会(東京・WEB 2022.10.8)

- 久岡和彦,松田諭,川久保博文,箕浦広大,山口裕樹,市川裕樹,水沼未雅,森本洋輔,小林亮太,竹内優志,福田和正,中村理恵子,山崎太義,三邉武彦,北川雄光.食道癌における尿中エクソソームのmiRNAを用いた腫瘍モニタリング. (神戸2022.10.22)

- 肥田典子.新規小児用剤形の服用性試験から感じる小児臨床薬理学の魅力.第49回日本小児臨床薬理学会学術集会(東京 2022.11.5)

- 倉増敦朗,原田努,細沼雅弘,磯部順哉,石野敬子,肥田典子,三邉武彦,辻まゆみ,木内祐二,小林真一,角田卓也,吉村清.糞便移植のための腸溶性経口糞便カプセルの開発.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.1)

- 滝伊織,山崎太義,雁谷有紗,熊坂瞳美,大津実祐,大塚幸夢希,安藤睦美,永井努,黒沢雅弘,肥田典子.精神科患者さんのための服薬支援ツール開発に向けた医療者・患者のニーズ調査.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 山崎太義,滝伊織,肥田典子.体験型演習『医薬品評価と開発』-改訂版薬学教育モデルコアカリキュラムとの比較-.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 精神科患者さんのための服薬支援ツール開発に向けた医療者・患者のニーズ調査、第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 原田努,肥田典子.小児患者にとってより良い製剤の検討.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 肥田典子.小児科領域での研究における患者・市民参画.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 肥田典子.薬理学の知識をより深いものにするために~基礎薬学と臨床薬学の融合を目指して.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 肥田典子.臨床薬理学集中講座フォローアップセミナー.第43回日本臨床薬理学会学術総会(横浜 2022.12.2)

- 福地本晴美,三邉武彦,肥田典子,諸星北人,田中克巳,下恵子,櫻井美里.医療現場からのニーズの提案による新たな水薬計量器具の共同開発と検証.第69回昭和大学学士会総会(東京 2022.12.3)

- 小池 佑果,嶋村 弘史,柏原 由佳,市倉 大輔,玉造 竜郎,米澤 龍,唐沢 浩二,松本 奈都美,滝 伊織,百 賢二,向後 麻里,田中 克己,中村 明弘.若手薬剤師の指導力向上を目的としたコーチング研修の導入とアンケートによる評価、日本薬学会第143年(札幌 2023.3.28)

獲得研究課題

科研費

基盤研究(C)(2024~2027年度)

24K09920 百 賢二 分担者:内倉 健、原田 努、肥田 典子、嶋根 俊和

「化学療法・放射線療法誘発性の重篤な口腔粘膜炎の疼痛緩和を目指した局所製剤の開発」

基盤研究(C)(2024~2026年度)

24K14124 三邉 武彦 分担者:原田 努、肥田 典子

「とろみ調整食品はTDMが必要な医薬品の薬物動態に影響を及ぼすか?」

New若手研究(2025~2027年度)

(未定) 滝 伊織

「とろみ調整食品が及ぼす直接経口抗凝固薬の薬理学的影響」

24K09920 百 賢二 分担者:内倉 健、原田 努、肥田 典子、嶋根 俊和

「化学療法・放射線療法誘発性の重篤な口腔粘膜炎の疼痛緩和を目指した局所製剤の開発」

基盤研究(C)(2024~2026年度)

24K14124 三邉 武彦 分担者:原田 努、肥田 典子

「とろみ調整食品はTDMが必要な医薬品の薬物動態に影響を及ぼすか?」

New若手研究(2025~2027年度)

(未定) 滝 伊織

「とろみ調整食品が及ぼす直接経口抗凝固薬の薬理学的影響」

若手研究(2023~2025年度)

23K16462 肥田 典子

「川崎病患児へのアスピリンミニタブレットの適応 ~ミニタブレットの実用化を目指して」

若手研究(2022~2024年度)

22K17542 山崎 太義

「とろみ調整食品併時の抗菌薬への影響~健康成人を対象とした薬物動態の検討~」

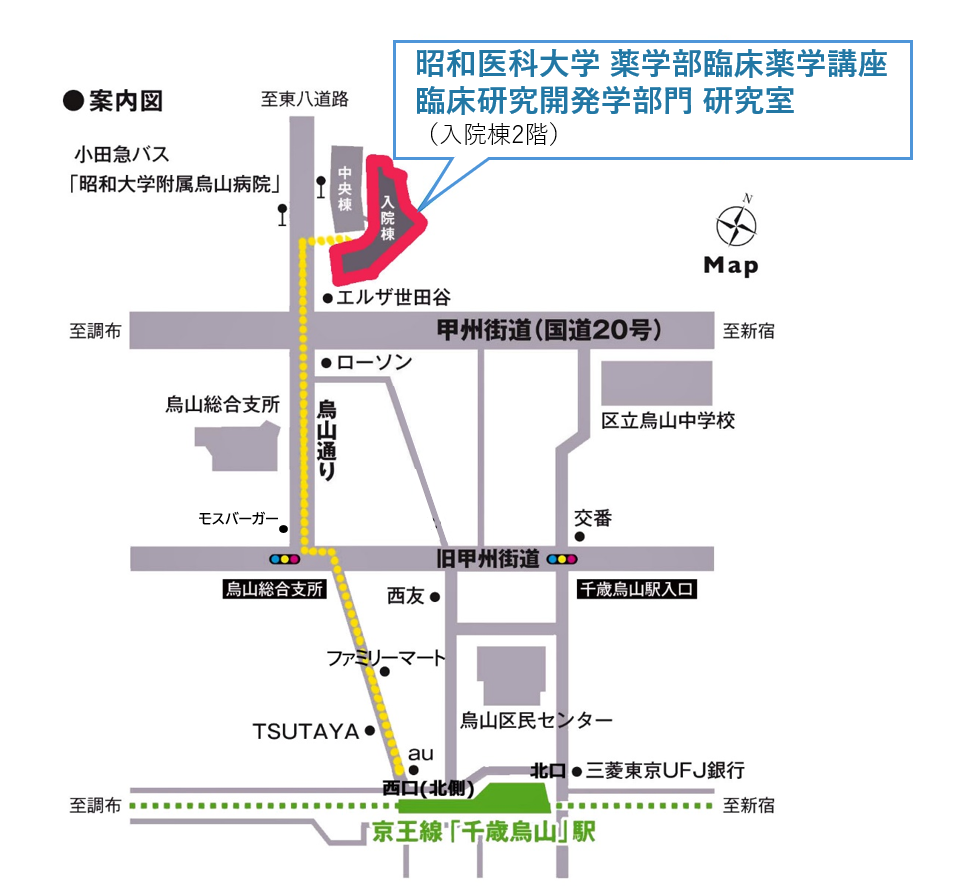

アクセス

当部門は、旗の台キャンパスではなく昭和医科大学烏山病院内にあります。京王線「千歳烏山駅」(西口)より徒歩約10分

※京王線の特急は止まります。

問い合わせ

研究室見学大歓迎です。ご興味のある方は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

昭和医科大学 臨床薬学講座 臨床研究開発学部門 担当:肥田 典子 〒157-8577 東京都世田谷区北烏山6-11-11昭和医科大学烏山病院内 TEL:03-3300-9368 Mail:kaihatsu_1@pharm.showa-u.ac.jp |