【コラム】コロナ禍における学生の学びの確保に向けた取り組み

その他

泉 美貴(医学部医学教育学講座 教授)

コロナ禍は大学教育にデジタル・トランスフォーメーション(DX)という革命をもたらしました。授業は科目ごとに、Googleが提供するオンライン学修システム(Google Workspace for Education: GWE)にある一機能の「Google Classroom」を通じ、教育職員が授業を撮影した動画や資料を掲載しておき、学生はオンデマンド(必要に応じて)で動画を視聴します。

動画をライブ配信すれば、遠隔ながら教育職員と学生が双方向で授業ができます。教育職員にとって動画の作成や配信は新しい試みですから当初は苦戦しましたが、「文部科学省令和2年度補正予算 大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保に関わる補助事業」に採択され、補助金1,800万円超を得て、1) 常設のスタジオを旗の台・横浜・富士吉田キャンパスにそれぞれ設置することができました(写真1)。さらに、2) 大学がGWEにある有料機能をすべて利用できる契約を結びました。

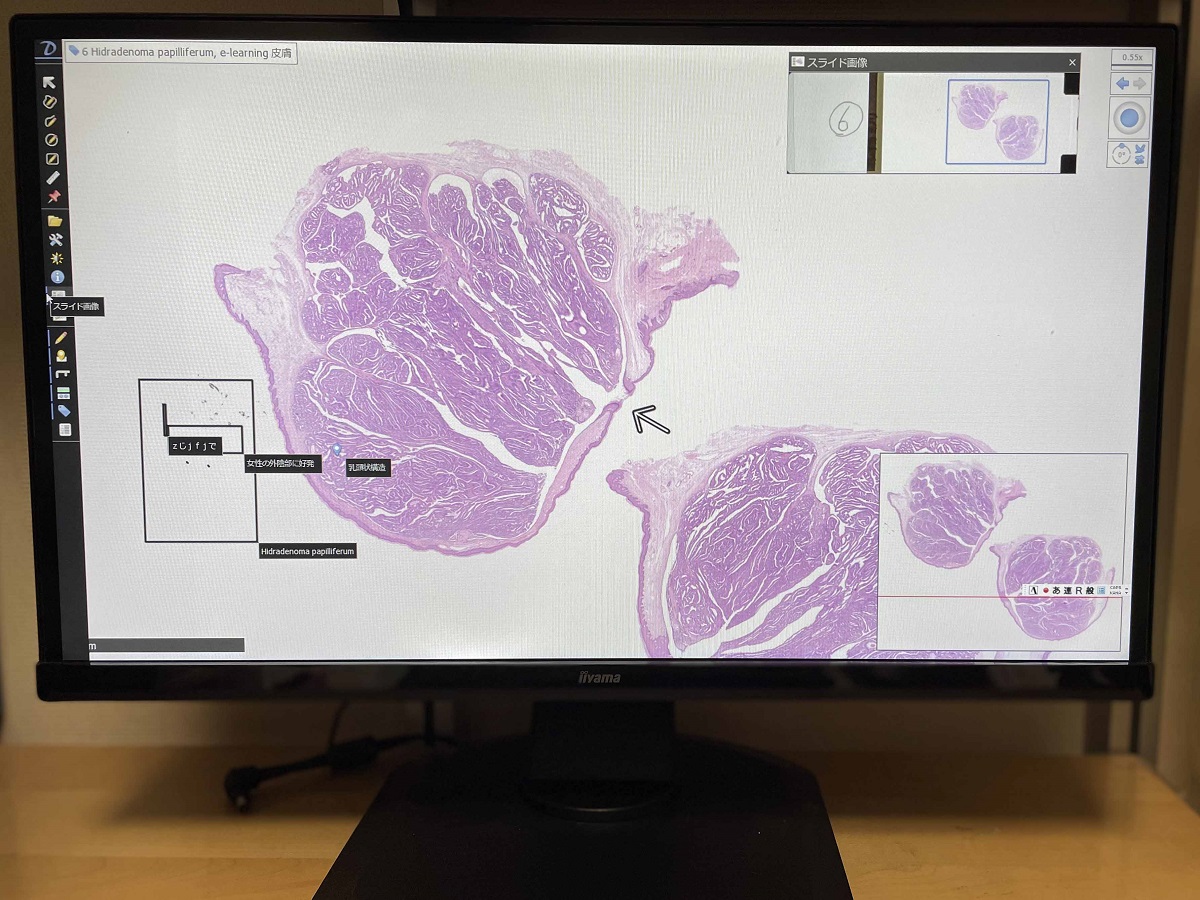

顕微鏡を使用する組織学や病理学など形態学系の演習は3密を招くため、令和2年度は実施できませんでした。そこで本学では、ガラス・スライドをデジタル化する「バーチャル顕微鏡システム」を導入しました(写真2)。学生はこれまで顕微鏡を利用できる時間が限られ、組織像はスケッチして覚えるしかありませんでした。今では、いつでも自分のパソコンやスマホ画面上で顕微鏡画像を自在に拡大・縮小して観察できるようになり、好評を博しています。

写真1.スタジオでのオンライン授業の収録風景

写真1.スタジオでのオンライン授業の収録風景 写真2.バーチャルスライドシステムを用いたパソコン画面上の組織像

写真2.バーチャルスライドシステムを用いたパソコン画面上の組織像 写真3.人体解剖の超高画質3Dシステム(アナトマージテーブル)

写真3.人体解剖の超高画質3Dシステム(アナトマージテーブル) 写真4.バーチャル患者システム(BodyInteract)

写真4.バーチャル患者システム(BodyInteract)コロナ禍にあって本学では、教育のDXを一気に進めることにより対応してきました。今後は、感染症収束の如何に関わらず、DXを駆使した教育を進化させ、オンライン授業と対面授業それぞれの質の向上を図りながら、次代に最適な教育を模索して参ります。